Maurilio Lovatti

Giacomo Zoboli e il cardinal Querini

Roma e Brescia nel XVIII secolo

Giacomo

Zoboli (1681-1767), talvolta indicato come Jacopo, uno dei maggiori e più famosi pittori italiani del

Settecento, modenese di nascita, dopo aver dipinto per qualche anno nella

sua città, si trasferisce a Roma attorno al 1712, e nella capitale opera

prevalentemente. Nelle chiese di Roma sono visibili molti suoi capolavori,

in particolare nelle basiliche dei Santi Carlo e Ambrogio al Corso, di

Sant'Eustacchio, di Sant'Apollinare, di Santa Maria in Trastevere e nella

chiesa di San Giovanni della Pigna. Suoi dipinti furono commissionati anche

dal Monastero della Visitazione a Madrid e dal Monastero della Santa Croce a

Coimbra in Portogallo. A Roma la sua fama cresce

costantemente: nel 1718 diviene membro dell'Accademia dei Virtuosi al

Pantheon e nel 1725 della prestigiosa Accademia di San Luca, al punto da

essere considerato a Roma, nel suo tempo, dopo la morte di Sebastiano Conca, come il massimo pittore

vivente dopo Pompeo Batoni.

Nelle chiese di Brescia sono conservati ben tre pale d'altare di Zoboli: la pala dell'Assunta

dell'altare maggiore del Duomo Nuovo, San Filippo Neri genuflesso di fronte

alla Madonna, nella Chiesa di Santa Maria della Pace e l'Assunta e

gli angeli, all'altare maggiore della chiesa vecchia del quartiere Chiesanuova.

La presenza di queste importanti opere del pittore modenese nella città

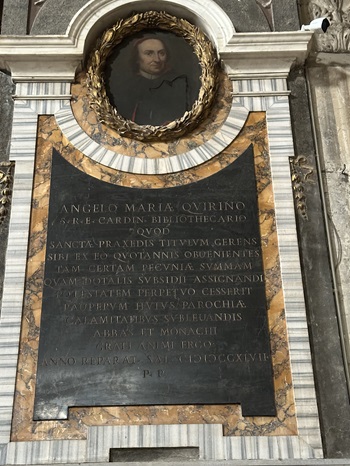

lombarda è sicuramente merito del cardinale veneziano Angelo Maria

Querini,

vescovo di Brescia dal 1727 al 1755. Querini, ricordato soprattutto quale

fondatore e mecenate della Biblioteca Queriniana di Brescia, aperta al

pubblico nel 1750, tra gli studiosi più dotti del Settecento, era in

rapporti di amicizia con i Pontefici del tempo, in particolare Innocenzo XIII (1721-1724),

Benedetto XIII

(1724-1730) e Clemente XII (1730-1740), mentre con Benedetto XIV (1740-1758)

ebbe diverse velate polemiche. Il Querini era in corrispondenza

con intellettuali europei, come ad esempio Voltaire, e fu

perfino ricevuto da Newton. E' stato anche Prefetto

della Biblioteca Vaticana, membro dell'Accademia della Crusca, di quella

Reale di Berlino e di quella degli Incogniti di Vienna.

Quasi coetaneo di

Zoboli (era nato nel 1680) Querini conosce il pittore modenese nel periodo

in cui vive a Roma (dal 1714 al 1721), prima di essere nominato nel 1723

arcivescovo di Corfù, allora veneziana.

Giunto a Brescia nel marzo del 1728, dopo la nomina cardinalizia del 26

novembre 1727, si preoccupa immediatamente di far riprendere i lavori per il

completamento del Duomo Nuovo. Infatti i lavori di costruzione della

cattedrale bresciana erano iniziati nel lontano 1604, mentre era vescovo il

veneziano Marino Zorzi, ma erano proceduti molto lentamente, sia per

mancanza di soldi, sia per l'epidemia di peste, che aveva provocato

un'interruzione dal 1630 al 1670 circa. Quando il cardinal Querini arriva a

Brescia c'erano praticamente solo le pareti, il tetto della cattedrale,

l'abside e le due cappelle frontali. Mancavano

l'altare maggiore, il presbiterio e il coro, oltre alla cupola. Per dipingere la pala

dell'altare maggiore Querini sceglie personalmente ed incarica Giacomo

Zoboli nel 1732. L'opera che ancor oggi possiamo ammirare è posizionata nel 1735 ed è considerata dagli studiosi un lavoro molto ben

riuscito, che mostra capacità inventive e un uso sapiente del colore.

L'Assunta di Giacomo Zoboli, pala

dell'altare maggiore del Duomo Nuovo di Brescia (1733-1735)

Il dipinto

di grandi dimensioni (650 per 350 cm) è eseguito interamente a Roma, come

ci informa il vescovo stesso nella sua lettera pastorale del 2 agosto 1732.

In questa lettera il cardinal Querini comunica che lo stesso altare maggiore

della cattedrale, composto di marmi antichi e di bronzi dorati, è stato

realizzato a Roma ed esposto, prima di essere trasportato a Brescia, a

Palazzo Venezia, suo domicilio romano (la nomina cardinalizia lo aveva reso

titolare dell'annessa basilica di San Marco Evangelista). Aggiunge il

cardinale, riferendosi a Giacomo Zoboli: “Ordinammo nell'istesso tempo

pure a Roma il gran quadro che ha da occupare tutta la facciata di mezzo del

coro, avendo scelto a tal fine uno dei più eccellenti, ed accreditati

Pennelli di questa Città”. Considerando che allora la gran parte del

popolo era analfabeta, i dipinti nelle chiese, e a maggior ragione nella

cattedrale, avevano una funzione educativa e quasi catechetica, ed

evidentemente il vescovo Querini riteneva lo stile dello Zoboli

particolarmente adatto a trasmettere il significato autentico

dell'Assunzione della Madonna, che allora non era ancora un dogma della

Chiesa (sarà proclamato da Pio XII nel 1950) ma era molto sentito dal

popolo cristiano, in particolare dopo il Concilio di Trento.

Zoboli prende forse spunto inizialmente dall’Assunta del Moretto,

presente nel Duomo Vecchio (non vi sono prove che sia venuto a Brescia), ma opera in modo creativo e dinamico. Si

confronta anche con i modelli emiliani, primi fra tutti i fratelli Carracci,

e con le grandiose e retoriche composizioni “alla romana”, eredità

della sua formazione nella capitale. Certamente uno dei modelli a cui si è

ispirato è l'Assunzione della Vergine del 1593 di Agostino Carracci

(1557-1602) per la cappella Zaniboni di San Salvatore a Bologna, oggi

conservata nella Pinacoteca Nazionale della città emiliana. Quasi

sicuramente la fonte principale a cui si è ispirato, date anche le notevoli

analogie, è la Madonna Assunta di Francesco Bassano Dal Ponte

(1549-1592), pala dell'altare maggiore della chiesa di San Luigi dei

Francesi a Roma, tra l'altro a duecento metri dalla basilica di

Sant'Eustachio, per la quale Zoboli ha realizzato tra il 1727 e il 1729 i due

dipinti che lo hanno reso famoso (l'Incontro tra la Santa Vergine ed Elisabetta e San Gerolamo

ascolta la tromba del giudizio universale).

Come Carracci e Bassano, lungo la tela centinata Zoboli dispone nella parte bassa gli

apostoli e in quella alta, sorretta da angeli in volo, la Madonna, che

spalanca le braccia ed è raffigurata in leggera torsione. La parte

inferiore del dipinto, dove vi sono rappresentati gli apostoli è quella

più vivace e di maggior impatto visivo. Gli apostoli sono rappresentati con

espressioni del volto molto eloquenti e suggestive, che mostrano

atteggiamenti di stupore, di timore, di devozione, di consapevolezza della

straordinarietà dell'evento che stanno vivendo. Al centro vi è Pietro e

intorno a lui il pittore sistema simmetricamente i compagni, tutti disposti

intorno al sarcofago dove avevano deposto e vegliato il corpo della Vergine

prima che venisse assunta in cielo. Zoboli mostra una certa modernità

realistica nel taglio dei corpi degli apostoli posti a lato.

Enfasi, affollamento di figure in torsione e colori vivaci caratterizzano l’intera

opera, completata nel corso del 1735, e derivano dal clima pittorico romano,

nel quale lo Zoboli si formò e fu influenzato da Guido Reni

(1575-1642), Carlo Maratta (1625-1713) e dall'amico Sebastiano

Conca (1680-1764) e sono emblematici di uno stile pittorico molto

diverso da quello veneto allora predominante a Brescia e nelle altre città

della Repubblica Serenissima. Proprio per questo il cardinal Querini aveva

scelto lo Zoboli. Querini amava lo stile accademizzante dei pittori romani e

gli effetti teatrali, scenografici, perfino spettacolari della pittura

romana del tempo. Giacomo Zoboli in effetti a Roma aveva già dipinto per Benedetto

XIII due quadri, poi donati da Pio IX alla Basilica di Sant'Ambrogio e

Carlo al Corso, dove si trovano tuttora, in cui è massimo l'influsso di

Guido Reni.

La scelta del Querini si è rivelata azzeccata, e il dipinto dello Zoboli ha

grande successo, anche popolare. Quando il 21 aprile 1737, giorno di Pasqua,

il vescovo celebra la prima messa al nuovo altare di fronte alla pala dello

Zoboli, in una sorta di inaugurazione solenne, un grande folla si raduna

nella piazza antistante. Nelle intenzioni del Querini la cerimonia era

riservata alle autorità cittadine e alla famiglie nobili, come era uso al

tempo. Ma la ressa è tale che le guardie mandate dal Podestà non riescono

a contenere la folla che voleva vedere il nuovo altare e il dipinto di

Zoboli e allora il Podestà stesso decide di consentire l'accesso al duomo a

tutti. Scrive il compianto mons. Antonio Fappani: “Il grande evento,

sottolineato da un elevato discorso del cardinale, è celebrato in sonetti,

stampe, medaglie commemorative che ne diffondono l'eco nella Penisola

italica e oltre i suoi confini.”

Il grande successo ottenuto dalla pala dell'Assunta, spinge qualche anno dopo i padri filippini della Pace a commissionare allo Zoboli il dipinto più importante della chiesa allora in costruzione, quello dedicato a San Filippo Neri, il fondatore della Congregazione dell'Oratorio dei Padri Filippini. La prima pietra della nuova chiesa di Santa Maria della Pace era stata posta il 15 settembre del 1720 e i lavori erano proseguiti abbastanza rapidamente, per i tempi, e già nel 1736 si stava costruendo la cupola. Nel 1737 il cardinal Querini dona alla chiesa la pala dell'altare maggiore, la Presentazione al tempio di Gesù, di Pompeo Batoni (1708-1787) di origini lucchesi, ma anche lui vivente e operante a Roma. I padri filippini, dopo un tentativo non riuscito di coinvolgere Sebastiano Conca, decidono il 24 aprile 1742 di commissionare la pala dell'altare dedicato a San Filippo Neri allo Zoboli.

Nasce così San Filippo Neri genuflesso davanti alla Madonna, olio su tela, dipinto di grandi dimensioni (447 per 223 cm) che Zoboli completerà a Roma nel corso del 1745 (a palazzo Farnese, ove risiedeva e lavorava dal 1738) e che ancor oggi possiamo ammirare nel secondo altare della navata destra della chiesa della Pace.

San Filippo Neri genuflesso di fronte alla Madonna di Giacomo Zoboli (1745)

Il pittore modenese, prima di procedere alla realizzazione del quadro per la Pace, ne aveva dipinto uno quasi uguale, ma molto più piccolo (98 per 49,5, olio su tela) oggi conservato al Museo civico di Modena, che gli è servito come modello per realizzare quello della Pace. Le differenze tra le due opere, a parte le dimensioni, sono minime: nel dipinto della Pace mancano il libro aperto e il giglio bianco sui gradini ai piedi di San Filippo Neri presenti in quello di Modena. L'altare della chiesa della Pace ove è collocato il dipinto di Zoboli è stato donato dal marchese Pietro Emanuele Martinengo Colleoni, mentre il compenso del pittore è stato pagato dai padri filippini, che avevano giustificato la scelta dello Zoboli adducendo il successo ottenuto dalla pala del Duomo. Il dipinto della Pace presenta colori vivaci e brillanti come quello della cattedrale, ma è caratterizzato da una luminosità più intensa, accostata a tonalità più fredde e delicate, probabilmente finalizzata a valorizzare la figura di San Filippo Neri, fondatore della Congregazione, che appare in primo piano e al centro dell'attenzione dello spettatore. Lo schema compositivo dell'opera è molto ben riuscito: la collocazione dei personaggi determina un evidente effetto di profondità e un'armonia d'insieme.

Nel 1748 Giacomo Zoboli realizza per Brescia un terzo dipinto, oltre a quelli della cattedrale e della Pace, richiestogli dalle monache agostiniane per l'altare maggiore della chiesa di Santa Maria degli Angeli, annessa al loro convento ubicato nella attuale via Bassiche, con un compenso di ben 370 scudi romani d'argento (pari a circa 210 zecchini d'oro veneziani). L'altare maggiore della chiesa era stato realizzato l'anno precedente dall'architetto Domenico Carboni (1727-1768), mentre le statue che lo adornano sono opera di Antonio Calegari (1699-1777), lo scultore che ha realizzato il busto di Querini per l'atrio della biblioteca Queriniana e quello di Alessandro Fè nella collegiata dei Santi Nazaro e Celso.

L'Assunta di Giacomo Zoboli (1748). Altare maggiore della chiesa vecchia dell'Assunta, quartiere Chiesanuova di Brescia

Che Zoboli abbia dipinto questa tela, raffigurante l'Assunzione di Maria, e

che nel corso del XVIII secolo essa fosse collocata nella chiesa di Santa

Maria degli Angeli è fuori da ogni dubbio: il dipinto è citato in un

manoscritto del 1751, conservato alla Queriniana, di don Francesco

Maccarinelli, e successivamente nel 1760 in un libro di Giovanni Battista

Carboni. Entrambe le fonti riferiscono che l'Assunta di Giacomo Zoboli era

collocata all'altare maggiore della chiesa di via Bassiche. Fino al 2005 si

credeva che quest'ultimo dipinto di Zoboli a Brescia fosse scomparso e non

più rintracciabile. Nel 1981 Bruno Passamani, riferendosi a questo dipinto,

scriveva: “oggi non è reperibile neppure in altra ubicazione” e

ancora nel 2001 Pier Vigilio Begni Redona affermava che la tela dello Zoboli

non esisteva più. Invece, nell'ambito dei lavori di restauro della chiesa

vecchia iniziati nel 1999, promossi da don Arturo Balduzzi, parroco di

Chiesanuova dal 1997 al 2010, il laboratorio di Alessandra Viviani e Venusia

Orsini, nel restaurare il dipinto dell'altare maggiore, riportava alla luce

nel 2004 la firma certa e inequivocabile di Giacomo Zoboli e lo

attestava nel resoconto dei lavori (2005). Nei decenni

precedenti il dipinto era stato attribuito, senza alcuna certezza e in base

a elementi indiziari, al pittore salodiano Sante Cattaneo (1739-1819)

di cui vi sono vari dipinti nelle chiese di Brescia.

La sorpresa è stata grande. Il terzo dipinto bresciano di Zoboli era

ricomparso improvvisamente dopo due secoli di oblio. Come era giunto a

Chiesanuova?

Non vi sono documenti che attestino il trasferimento del dipinto e nemmeno

si conosce la data esatta del suo arrivo a Chiesanuova. Tuttavia è

possibile ricostruire cosa sia successo, in modo molto verosimile, e con

riferimento alle vicende del periodo del dominio napoleonico in Italia. Dopo

la prima campagna d'Italia di Napoleone Bonaparte (1796), un Decreto del

Governo Provvisorio bresciano del 30 settembre 1797 sopprimeva tutti gli

ordini maschili e femminili e il Decreto del Direttorio Esecutivo della

Repubblica Cisalpina del 9 marzo 1799 includeva tra i conventi da sopprimere

anche quello delle suore agostiniane. Infatti, dopo la pace di Campoformio

(17 ottobre 1797), il territorio bresciano era entrato a far parte della

Repubblica Cisalpina. I frati e le suore dovevano lasciare i conventi che,

con i loro beni, erano incamerati nel demanio e in gran parte venduti per

ricavare denaro. Tuttavia l'effettivo sgombero del convento delle suore

agostiniane di via Bassiche richiese alcuni anni, perché l'iter di

esproprio fu prima ritardato dall'occupazione di Brescia da parte delle

truppe austro-russe (dall'aprile del 1799 al giugno del 1800) e poi dal

fatto che nel convento delle agostiniane trovarono provvisoria sistemazione

le monache di altre congregazioni, principalmente le domenicane e le

carmelitane, che avevano dovuto lasciare i rispettivi conventi espropriati

dalla Repubblica Cisalpina. Sicuramente nel 1804 il convento era già di

proprietà demaniale, assegnato al Comune di Brescia perché lo destinasse a

magazzino. Infatti in quell'anno vengono messi all'asta tre altari della

chiesa, tra cui quello del Carboni. Le offerte però non sono ritenute

congrue dagli uffici demaniali e alla fine, il 30 giugno 1808 il Ministro

delle Finanze scrive ai Deputati della Fabbrica del Duomo che il principe

Eugenio di Beauharnais, viceré d'Italia, “si è degnato di accordare

gratuitamente l'altare maggiore esistente nella soppressa Chiesa degli

Angioli”, venendo in tal modo incontro alla richiesta della

cattedrale. Poche settimane dopo l'altare è smontato e trasferito nel Duomo

Nuovo. Va ricordato che, in conformità al Concordato tra la Repubblica

Cisalpina e Papa Pio VII del 16 settembre 1803, erano tutelate dallo Stato

le proprietà di tutte le parrocchie e delle altre chiese non parrocchiali

destinate al culto per i fedeli che vivevano in zone lontane dalla

parrocchia (e tra queste ultime rientrava la chiesa dell'Assunta di

Bottonaga, come allora veniva ancora chiamata ufficialmente la località di

Chiesanuova). Il 10 marzo 1808 infine un Decreto firmato da Eugenio di

Beauharnais includeva la chiesa di San Francesco tra quelle da conservarsi

al culto nel territorio della parrocchia di San Nazaro e Celso, ma non

quella di Santa Maria degli Angeli. In questo quadro normativo si spiega il

trasferimento dell'Assunta di Giacomo Zoboli dalla Chiesa di Santa Maria

degli Angeli a Chiesanuova. Sicuramente il 1808 rappresenta la data entro la

quale il trasferimento dell'Assunta di Zoboli a Chiesanuova doveva

necessariamente essere avvenuto. Ma è molto verosimile supporre che, se

l'intenzione era quella di sottrarre il dipinto al demanio per collocarlo in

una chiesa nel territorio della parrocchia dei Santi Nazaro e Celso, la

rimozione del dipinto dall'altare maggiore di via Bassiche sia avvenuta

prima del 1804, perché sarebbe stato molto imprudente lasciarlo alla vista

dei funzionari statali che dovevano valutare la congruità delle offerte per

l'asta relativa alla tentata vendita dei tre altari della chiesa di Santa

Maria degli Angeli. Con buona approssimazione si può dunque ragionevolmente

supporre, sulla base di tutti gli elementi a disposizione, che il quadro sia

stato tolto dalla collocazione originale tra il 1801 e il 1803, anche se, in

linea di principio, è possibile ma molto improbabile che ciò sia avvenuto

anche prima, a partire dal 9 marzo 1799, data ufficiale di soppressione del

convento delle monache agostiniane. Poiché lo spostamento del dipinto aveva

proprio lo scopo di preservarlo, la scelta di Chiesanuova, quale chiesa non

parrocchiale aperta al culto, potrebbe essere maturata dopo il Concordato, e

tenuto conto che il Concordato tra la Chiesa e la Repubblica Cisalpina

risale al settembre del 1803, il periodo più verosimile per il

trasferimento del quadro potrebbe essere proprio l'ultimo trimestre del

1803. Non essendovi documenti scritti sul trasferimento e sulla consegna

dell'Assunta di Zoboli a Chiesanuova (trattandosi di un'operazione

formalmente illegale) non possiamo conoscere con precisione il ruolo svolto

dal Prevosto mons. Carlo Appiani, parroco della collegiata dei Santi Nazaro e Celso dal

1792 al 1818, e da don Pietro Poli, curato di Chiesanuova dal 1783 al

1816. La decisione di trasferire il dipinto a Chiesanuova potrebbe essere

stata presa proprio da mons. Appiani o, anche se così non fosse, appare

molto verosimile che l'abbia almeno autorizzata. Infatti difficilmente il

curato di Chiesanuova avrebbe potuto accettare il quadro senza informare il

parroco di San Nazaro, da cui la chiesa di Bottonaga dipendeva (Chiesanuova

sarà parrocchia autonoma solo dal 1956).

L'Assunta

di Chiesanuova di Giacomo Zoboli (olio su tela, cm 340 per 165) presenta

alcune analogie con il più famoso dipinto della cattedrale: le scelte

cromatiche, le pieghe vaporose degli abiti e la grazia quasi leziosa dei

gesti sono molto simili. Ma le differenze sono più evidenti, anche a prima

vista.

Il dipinto

di Chiesanuova è strutturalmente diviso in due parti. Mantenendo una

disposizione analoga all’Assunzione del Duomo, Zoboli in questo caso opta

per una composizione più ‘povera’: nella parte superiore l'Assunzione

della Vergine, nella parte inferiore, tre angeli prendono il posto degli

apostoli, rappresentando la scena dello stupore del sepolcro vuoto.

L'impostazione del dipinto è sicuramente più celestiale e non drammatica,

poiché Zoboli abbandona l’uso irruente e vibrante del chiaroscuro,

classico del Caravaggio, che invece aveva scelto per la pala del

Duomo.

La scena superiore rispecchia ‘ad incastro’ quella sottostante degli

angeli, senza togliere tuttavia centralità alla Madonna, anzi, una linea

accompagna lo sguardo dello spettatore dal basso, riportandolo verso la

scena principale per mezzo del braccio alzato dell’angelo in primo piano.

La scena nella sua complessità si presenta semplice, armoniosa e non

caotica.

Gli angeli, coscienti di ciò che sta avvenendo, assistono la Madonna nell’Assunzione.

Nello sfondo della scena inferiore, un angelo è intento a spargere fiori di

giglio bianco nel sepolcro, come a simbolizzare la totalità della purezza

della Madonna, per tutta la sua vita. L’angelo in primo piano, mostra una

capacità comunicativa espressa in pochi gesti, ma di forte impatto:

poggiato sul telo bianco che fuoriesce dal sepolcro, ed indicandolo, sembra

quasi parlare, catturando l’attenzione dello spettatore.

Nonostante si tratti di un iconografia classica, l’opera dello Zoboli è

caratteristica per l’uso sapiente dello spazio compositivo. I colori si

presentano tenui, pastellati, come a voler significare che la comunità dei

credenti non deve avere paura di Dio, ma può e deve accoglierlo in spirito

comunitario.

Si può supporre dunque che la differenza stia nel messaggio. Nell’Assunzione

del Duomo, Zoboli quasi tende ad allarmare e sorprendere lo spettatore,

mentre nel dipinto di Chiesanuova l’angelo si pone allo spettatore come

guida, rivelando quello che il fedele già conosce nel profondo.

La Madonna ha le braccia spalancate e il suo volto è

rappresentato frontalmente, a differenza degli altri due dipinti bresciani,

con uno sguardo rivolto verso l'alto e con un'espressione serena e

fiduciosa, quasi estatica. Considerando la prospettiva lineare, ritroviamo

le braccia aperte della Vergine, la quale perde la posizione intrecciata, di

ispirazione raffaellesca, ed è qui rappresentata, rilassata e seduta.

Peraltro Zoboli tra il 1735, quando completa la pala per il Duomo, e il 1748, data in cui realizza il dipinto per Santa Maria degli Angeli, è protagonista di un'evoluzione stilistica che lo porta alla piena maturazione. Dopo la diffusione della sua fama in seguito ai due capolavori che si trovano nella basilica di Sant'Eustacchio a Roma, nei pressi del Pantheon (l'Incontro tra la Santa Vergine ed Elisabetta e San Gerolamo, del 1727-29), in quegli anni è impegnato su più fronti: nel 1737 dipinge la predica di San Vincenzo de Paoli, poi donata a Clemente XII, e la morte di San Giovanni Francesco Regis, nella chiesa del Gesù . Nel 1748 completa anche la pala per l'altare della cappella di San Giuseppe, nella navata destra della basilica di Sant'Apollinare, vicino a piazza Navona (purtroppo nota ai più non per i suoi capolavori artistici, ma perché vi è stato inopportunamente seppellito per un certo periodo Enrico De Pedis, celebre bandito della banda della Magliana). In questo splendido dipinto (noto come La Sacra Famiglia) Maria, questa volta ritratta di profilo, contempla con uno sguardo traboccante di serenità il Bambin Gesù in braccio a Giuseppe.

(ringrazio la dott. Lucia Garofalo per la consulenza per quanto riguarda l'analisi pittorica dell'Assunta di Chiesanuova)

Giacomo Zoboli, Predica di San Vincenzo de' Paoli, Palazzo Corsini alla Lungara, Roma (1737)

Giacomo Zoboli, Sacra Famiglia nella basilica di Sant'Apollinare a Roma (1748)

Poscritto n. 1 (21 settembre 2022)

Dopo la nomina ad "accademico di merito" nell'Accademia di San Luca di Roma, avvenuta nel 1725, Giacomo Zoboli come consuetudine donò nel 1729 alla medesima Accademia un quadro di piccole dimensioni, olio su tela (archivio dell'Accademia, v. 49, f. 63 v., 1729) dal titolo San Girolamo ascolta la tromba del giudizio universale. E' il modello utilizzato da Zoboli per il grande dipinto che in quello stesso 1729 stava completando per il transetto destro della basilica di Sant'Eustachio a Roma.

Le differenze tra il modello e il quadro della basilica sono veramente minime e percettibili con difficoltà. In particolare nel realizzare il dipinto per la basilica di Sant'Eustachio, Zoboli ha modificato leggermente la forma della fronde degli alberi alla sinistra del dipinto. Può essere interessante osservare che sedici anni dopo, nel realizzare il dipinto San Filippo Neri genuflesso di fronte alla Madonna per la chiesa di Santa Maria della Pace a Brescia nel 1745, il pittore modenese si è concesso variazioni più significative rispetto al modello conservato al Museo civico di Modena. Infatti nel grande dipinto della chiesa della Pace mancano il libro aperto e il giglio bianco sui gradini ai piedi di San Filippo Neri presenti nel modello di Modena.

San Girolamo ascolta la tromba del giudizio universale

(dipinto conservato nel deposito della Galleria dell'Accademia nazionale di San Luca, Roma)

San Girolamo in meditazione (cm 131 x 77,5)

(conservato nella Galleria Bper di Modena, copia eseguita da Zoboli "a ricordo" del dipinto donato all'Accademia di San Luca)

Poscritto n. 2 (21 settembre 2022)

Un esempio di "diffamazione" di Giacomo Zoboli

Per vari motivi, che non possiamo qui esaminare, Giacomo Zoboli non ha ottenuto grande considerazione dagli storici dell'arte nel XIX e XX secolo. Solo a partire dagli studi della professoressa Maria Barbara Guerrieri Borsoi negli anni Ottanta del secolo scorso, la sua figura è stata rivalutata come merita, e cioè come massimo esponente della scuola romana del Settecento, dopo Sebastiano Conca (1680-1764).

In alcuni casi Zoboli è stato oggetto di vera e propria ingiustificata diffamazione. Cito un esempio emblematico. Nel 1826 il bresciano Paolo Brognoli (1763-1835), descrivendo il Duomo Nuovo di Brescia, scrive:

"Benché

il quadro dell'altar maggiore abbia segnato per autore Giacomo Zoboli, ella

è però cosa certa essere opera del suo maestro Sebastiano Conca, dipinta

in Roma nel 1773, e non si può supporre altro, se non che il Conca ciò

abbia fatto per dare in paese straniero maggior credito al pennello del suo

allievo. Esprime il dipinto Maria Vergine assunta al cielo con gli apostoli

attorno al di lei sepolcro posti con arguta invenzione, giusta disposizione,

bel colorito, sicché lo spettatore con piacere lo ammira. Ho inteso da

molti forestieri conoscitori delle opere di Conca in Roma, essere questa una

delle migliori produzioni del suo pennello." (P. Brognoli, Nuova

guida per la città di Brescia, Federico Nicoli-Cristiani Tipografo,

Brescia 1826, pp. 44-45).

Sulla linea interpretativa del Brognoli, nel 1882 lo storico bresciano Federico

Odorici (1807-1884) scrive: "l'Assunta di Giacomo Zoboli,

per quanto dicesi diretta dal Conca: quadro lodato per grandiosità di

pensiero e larghezza d'impasto; ma in quelle gigantesche figure si evidente

risulta il corretto e fiero disegno del Conca, che sarei per dirle tutte

sue." (F. Odorici, Guida di Brescia: rapporto alle arti e ai

monumenti antichi e moderni, S. Malaguzzi, Brescia 1882, p. 32).

Brognoli aveva pubblicato una serie di false informazioni, poi riportate più volte da vari autori del XIX secolo. In particolare:

- E' FALSO che la pala dell'Assunta sia stata dipinta nel 1773, in primo luogo perché in quell'anno sia Zoboli, sia Conca erano già morti (in realtà è stata dipinta da Zoboli a Roma tra il 1733 e il 1735, e inaugurata assieme all'altare il 21 aprile 1737, come si è visto).

- E' FALSO che Zoboli sia stato allievo di Conca, del quale era più giovane solo di un anno. Zoboli ha avuto come maestri prima Francesco Stringa a Modena e poi Giovan Gioseffo Dal Sole a Bologna nei primi anni del Settecento (molto verosimilmente dal 1701 al 1707, considerato che dal 1707 al 1712 la sua presenza è attestata nuovamente a Modena, quando lavora agli affreschi della Galleria Estense sotto la direzione di Stringa e poi, dalla morte di questi nel 1709, di Jacopino Consetti). Nel periodo (1733-35) in cui dipingeva l'Assunta ora nel Duomo di Brescia, aveva una bottega propria a Roma e risiedeva nel palazzo Petroni in piazza del Gesù, senza alcun tipo di dipendenza da Sebastiano Conca.

- E' FALSO che Conca avesse interesse a dare "maggior credito" in un "paese straniero" (cioè Brescia) a Giacomo Zoboli, che anzi era un concorrente dello stesso Conca, come mostra il caso del quadro della chiesa della Pace a Brescia, come si è visto.

Forse in un solo punto il Brognoli ha ragione, laddove riporta che diversi suoi conoscenti affermano che la pala del Duomo di Brescia è al livello delle"migliori produzioni" del pennello di Sebastiano Conca in Roma (probabilmente si riferisce a Santa Cecilia in gloria del 1725, nella basilica di Santa Cecilia a Trastevere e a La Vergine Assunta e San Sebastiano del 1740 circa, nella chiesa dei Santi Luca e Martina nel Foro romano). Incredibile ma vero, sembra che l'ipotesi dell'attribuzione del dipinto dell'Assunta a Conca anziché a Zoboli si basi esclusivamente sulla sua personale opinione che il dipinto fosse "troppo bello" per poter essere di Zoboli, nonostante tutti i documenti, a partire da quelli del committente, il cardinal Angelo Maria Querini, mostrino senza ombra di dubbio che il dipinto è stato realizzato a Roma da Zoboli tra il 1733 e il 1735.

Persino sul sito del Ministero della Cultura sono riprese affermazioni false su Zoboli, in particolare per quanto riguarda la datazione della pala del Duomo Nuovo di Brescia e la falsa informazione che Conca sia stato maestro di Zoboli. Si veda:

Scheda del Ministero della Cultura sull'Assunzione della Madonna di Giacomo Zoboli

Anche il celebre archeologo Carlo Fea (1753-1836) nelle varie edizioni - la prima è del 1820 - della sua guida di Roma, nel descrivere la Galleria Corsini scrive "nell'anticamera vi è qualche quadro moderno di mediocri dipintori quali sono il Zoboli, Masucci, Lucatelli e Garzi" (C. Fea, Nuova descrizione di Roma e dei suoi contorni, 4° ediz., Puccinelli, Roma 1824, p. 575) accomunando superficialmente pittori di fama e valore ben diversi.

incontro tra la Santa Vergine e Elisabetta (1727)

transetto sinistro, basilica di Sant'Eustachio, Roma

Autoritratto di Giacomo Zoboli

Museo civico di Modena

S. Matteo impone il velo a Ifigenia (figlia del re etiope) e alle Vergini, chiesa di San Matteo, Pisa (1733-35)

disegno di Giacomo Zoboli per L'assunta commissionata dalle monache agostiniane per la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Brescia

a matita, 24x17,5, conservato ad Ariccia, Palazzo Chigi, donazione Peretti, inv. FP17, pubblicato da Maria Barbara Guerrieri Borsoi, I disegni di Giacomo Zoboli (1681-1767) nel Museo Barocco di Ariccia, in M. B. Guerrieri Borsoi, F. Petrucci (ed.), Il museo del Barocco romano, De Luca, Roma 2008, pp. 89-152, alla p. 123.

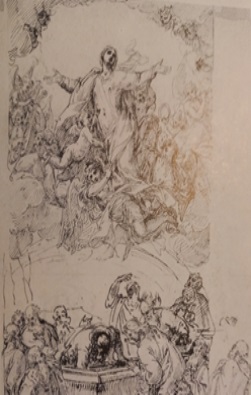

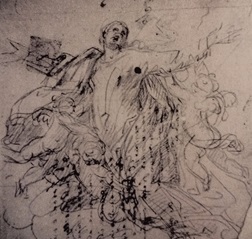

disegno di Giacomo Zoboli per L'assunta all'altare maggiore del Duomo nuovo di Brescia

pubblicato da Maria Barbara Guerrieri Borsoi, Disegni di Giacomo Zoboli, De Luca, Roma 1984, pp. 80-81

schizzo di Giacomo Zoboli per la posizione della Madonna nel dipinto dell'Assunta all'altare maggiore del Duomo nuovo di Brescia,

pubblicato da Maria Barbara Guerrieri Borsoi, Disegni di Giacomo Zoboli, De Luca, Roma 1984, pp. 80-81

Giacomo Zoboli, ritratto del cardinal Angelo Maria Querini nella basilica di Santa Prassede in Roma

(Querini fu cardinale titolare di Santa Prassede dal 1743 al 1755)

Dipinti di Giacomo Zoboli a Roma, Modena, Brescia ed altre ubicazioni

Giacomo Zoboli and Cardinal Querini: Rome and Brescia in XVIII Century

- Giacomo Zoboli (1681-1767) su Treccani -Dizionario biografico degli italiani

- Giacomo Zoboli (1681-1767) su Wikipedia

Documenti su morte e sepoltura di Giacomo Zoboli

I dipinti romani di Giacomo Zoboli e l'Assistente virtuale Julia

La pittura sacra del Settecento a Brescia (Battaglie Sociali)

La pittura sacra del Settecento a Brescia (La Voce del popolo)

Pompeo Batoni e il cardinal Querini di Giuseppe Fusari

La Natività di Vincenzo Foppa (1492)

La vecchia chiesa dell'Assunta sul sito del museo diocesano di Brescia

Maurilio Lovatti indice generale degli scritti

Maurilio Lovatti scritti di storia locale