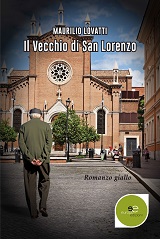

Maurilio Lovatti

Il vecchio di San Lorenzo

Europa edizioni, Roma 2020, pag. 315, € 15,90

Franco Manni (23 novembre 2020)

Questo è

un giallo, dunque un romanzo con un “mistero” da capire e con uno o più

omicidi nella trama. Un genere di romanzo dove, dunque, il generale Mistero

della vita umana si esteriorizza e focalizza in un più circoscritto “mistero”,

cioè locale garbuglio di fatti, la ignoranza o fraintendimento dei quali

produce negli astanti una incomprensibilità dei risultati visibili.

Questi risultati visibili sono, poi, omicidi, e cioè nel genere “giallo”

la malvagità di noi esseri umani, dei nostri pensieri, fantasie ed azioni

si esteriorizza e coagula in un male preciso e visibile, l'uccisione di una

vita umana, che, io credo, è, in ogni caso la conseguenza logica, la meta

finale di tutti i nostri pensieri, fantasie ed azioni cattive, anche se, la

maggior parte delle volte, circostanze esterne impediscono che le nostre

cattiverie tolgano la vita biologica direttamente e immediatamente a una o

più persone. Ma, nel profondo, tutte le nostre cattiverie aspirano

all'omicidio.

Maurilio Lovatti ambienta il suo “giallo” (cioè questa doppia metafora

della vita umana, della sua incomprensibilità e della sua cattiveria) in un

quartiere di Roma, non centralissimo, ma neanche periferico, dove si trovano

gli edifici originari della università La Sapienza e, dunque, anche

quartiere studentesco.

Lovatti ama Roma e la conosce bene e trova gusto nel descrivere luoghi e

attività romane nei sui dettagli, particolari che i lettori romani avranno,

credo, piacere di riconoscere ed apprezzare nel loro realismo.

La ambientazione ricorda a me “quer pasticciaccio brutto di via Merulana”

di Carlo Emilio Gadda, in primo luogo, e poi anche, per la bonomia

atarattica del commissario meridionale – single e gentile - coinvolto

nelle indagini, i racconti di Montalbano di Andrea Camilleri.

Nella ambientazione non c'è nulla di esotico , non ci sono catacombe alla

Dan Brown, o monasteri medievali alla Umberto Eco, o sontuose ville

aristocratiche di campagna come in Agatha Christie o Conan Doyle. Il periodo

sono i giorni nostri, le case sono piccolo-borghesi, i protagonisti sono un

oscuro commissario alle prime armi, non particolarmente intelligente o latin

lover, e una studentessa fuori-sede, né particolarmente bella maliarda né

particolarmente versata nelle arti marziali.

La principale vittima (non l'unica) è un “vecchio” , un introverso

pensionato solitario e schivo, abitudinario fino alla ossessività. Una

persona che, ad osservarla con un superficiale sguardo esterno privo di a

priori intelligenti, pare la incarnazione del pre-morto, una persona viva

ancora sì, ma come già morta.

Uno dei pregi del romanzo è invece che, nel dipanarsi delle indagini che,

per una fortuita coincidenza di motivazioni (assai diverse!) del commissario

e della studentessa, prendono il via, continuano e non abortiscono,

diversamente da quello che sarebbe facilmente avvenuto a causa della apatia

delle istituzioni e della società, la storia passata del “vecchio”

prende forma e si scopre - Oh pofferbacco! - che il “vecchio” non era

stato sempre …. vecchio! ma ha avuto una giovinezza e una maturità, ha

avuto le sue convinzioni forti e le sue forti passioni, e ha intrapreso

azioni importanti produttrici di importanti conseguenze.

Cioè Lovatti ci fa compiere la “scoperta della acqua calda” (che

nessuno nasce vecchio e nessuno nasce routinario ed ossessivo), ma tale

scoperta non è affatto banale perché va contro potenti luoghi comuni che

ci paralizzano la mente e ci oscurano la percezione della realtà.

Le indagini scoprono molte cose, cioè tolgono molte ignoranze e raddrizzano

molti fraintendimenti. Eppure non tolgono tutte le ignoranze e non curano

tutti i fraintendimenti. E, alla fine del romanzo, rimangono dubbi e

possibilità aperte. E questo, a mio giudizio, è un altro pregio del

romanzo, perché l'autore, appassionato di filosofia e di Karl Popper in

particolare, sa bene che la cosiddetta “verità definitiva” non solo non

si trova, ma, anche, è strutturalmente cioè logicamente impossibile

da raggiungersi. Possiamo falsificare le ipotesi (se siamo bravi, fortunati,

autocritici e dialoganti con i punti di vista diversi dal nostro), sì !, ma

non possiamo mai verificarle.

Un limite del romanzo, invece, secondo me, è l'assenza delle ideologie

religiose, politiche, filosofiche e psico-sociali collettive che, io penso,

sono invece: 1) sempre presenti nelle gesta degli individui, e 2) sono anche

potenti, effettive, e, dunque, essenziali per capire le azioni di detti

individui.

Invece nel romanzo di Lovatti fascismo e comunismo, nazionalismo e

internazionalismo, liberalismo e cristianesimo, sentimentalismo romantico e

positivismo scientizzante, filisteismo piccolo-borghese e familismo amorale

non vengono descritte nel loro reale e potente svolgersi lungo i decenni

della Storia d'Italia attraverso cui si dipana la vicenda esistenziale del

(non sempre) “vecchio” di San Lorenzo e degli altri personaggi , ma

rimangono a latere, nel non detto e nel non spiegato.

Maurilio Lovatti

Il vecchio di San Lorenzo

Europa edizioni, Roma 2020, pag. 315, € 15,90

Torna a Il Vecchio di San Lorenzo

Maurilio Lovatti Indice generale degli scritti

Maurilio Lovatti Scritti di storia locale