Maurilio Lovatti

Livio Labor e le ACLI. La presidenza di Labor dal 1962 al 1969

Livio Labor nasce a Leopoli (allora in Galizia, oggi in Ucraina) il 1° luglio 1918 da Marcello, medico chirurgo, e da Elsa Reiss. Il padre era ufficiale medico dell'esercito austriaco. Nel 1934 la madre muore, dopo lunga e dolorosa malattia. Fino al 1936 Livio vive fra Trieste e Pola, dove frequenta il liceo; si trasferisce quindi a Roma per iscriversi alla facoltà di medicina, che abbandona, dopo un solo anno, per quella di filosofia presso l'Università Cattolica di Milano, dove si laurea con una tesi sulla perfezione della natura umana. Il padre (socialista ed ebreo, che nel 1914 si era convertito alla fede cattolica e che nel 1938 fu ordinato sacerdote) esercitò una grande influenza sulla formazione e la personalità di Livio. Dal 1938 al 1956 Livio Labor fa parte della Compagnia di San Paolo, istituto religioso per laici fondato dal cardinale Andrea Ferrari (arcivescovo di Milano dal 1894 al 1921). I membri della Compagnia erano tenuti ad una rigorosa formazione spirituale e all'impegno sociale. Nel 1944 la casa della Compagnia, in via Mercalli, è oggetto di un blitz delle SS naziste, e Livio Labor riesce a sfuggire per un soffio all'arresto.

Nel 1948 si trasferisce a Roma, dove lavora nella Sezione studi dell'ICAS (Istituto Cattolico di attività sociali, organo tecnico dell'Azione Cattolica) come redattore della rivista Orientamenti Sociali. Proprio a Roma, nel congresso nazionale straordinario delle ACLI del settembre 1948, decide di impegnarsi attivamente nel movimento aclista. Nel 1950 torna a Milano e opere instancabilmente nelle ACLI del capoluogo lombardo, di cui diviene vicepresidente provinciale. Dopo il 6° Congresso nazionale (Firenze, novembre 1957) diviene vicepresidente nazionale delle ACLI, con Dino Penazzato presidente nazionale.

Il congresso nazionale di Bari (1961)

Il dibattito precongressuale è caratterizzato da un aspro confronto tra la componente guidata da Labor che diffonde le sue idee e la sua proposta attraverso la rivista Moc (Movimento Operaio Cristiano) e che raccoglierà la maggioranza dei consensi tra i delegati al congresso e la maggioranza uscente di Penazzato, Piazzi e del gruppo dei parlamentari. La posizione del gruppo guidato da Labor è già interamente definita a settembre del 1961: “Saper scegliere nell'oggi significa rifiutare ogni atteggiamento passivo di fronte ai problemi quotidiani, ogni posizione chiusa, isolata o protestataria; significa vigilanza nei confronti di realtà e centri di potere esterni. Ma esige altresì piena assunzione di responsabilità nell'esercizio di una funzione di stimolo e di orientamento di fronte ai lavoratori e alla società, e nel mondo cattolico. Preoccuparsi del domani equivale a mantenere e far crescere, pur nel legame vivo con le lotte di ogni giorno, un impegno culturale a vasto respiro […] Un simile impegno assegna alle ACLI anche una precisa e insostituibile «funzione di riserva» […] comunque distinta dalle vicende spicciole della realtà politica e partitica, economica e sindacale. In tal modo queste vicende non potranno mai soffocare né circoscrivere la potenzialità rinnovatrice del movimento.” («Moc», settembre 1961, Supplemento, pp. 4-5). Nell'ambito di questa concezione delle ACLI, la minoranza insiste in più occasioni, anche in interventi su periodici locali delle varie province, nel lamentare una perdita di “peso” e di influenza politica e sociale del movimento aclista nell'ultimo biennio rispetto al passato e nell'accusare la presidenza Piazzi di essersi limitata sostanzialmente all'ordinaria amministrazione. In più occasioni, nella rubrica Tribuna precongressuale di Azione sociale, vari esponenti della maggioranza rispondono polemicamente ritenendo ingenerose e non giustificate tali accuse, rimarcando anche come la minoranza non abbia fornito indicazioni di alternative concrete e praticabili. Risponde a tutti per la minoranza Domenico Rosati, affermando che il calo del “peso” del movimento non riguarda la quantità di iniziative, corsi e convegni sui singoli temi, ma la capacità di incidere con le proprie prese di posizione sul quadro economico, sociale e politico del Paese. Ricorda anche proposte concrete della minoranza mai attuate, come ad esempio quella relativa ad una campagna nazionale contro il fascismo avanzata durante l'estate dell'anno precedente, in relazione alle proteste popolari contro il governo Tambroni, e pone una significativa domanda alla presidenza: “in passato abbiamo più volte affrontato il problema del socialismo, poi ci siamo improvvisamente fermati. Perché?” (AS, 19 novembre 1961, p. 11). Quando l'8 dicembre 1961 si aprono a Bari i lavori dell'ottavo congresso nazionale delle ACLI, tra le centinaia di delegati presenti vi è grandissima incertezza sui possibili esiti. L'elezione nei congressi regionali dei rispettivi presidenti, in quanto tali membri del consiglio nazionale, si era conclusa 11 contro 10 a favore della maggioranza uscente di Piazzi, mentre per quanto riguarda l'elezione dei 40 consiglieri in congresso, il metodo del panachage (i candidati delle due liste venivano elencati assieme in ordine alfabetico, e i delegati potevano esprimere fino a 30 preferenze) non consentiva previsioni certe sui risultati. La relazione introduttiva di Piazzi è cauta ed istituzionale, senza particolari novità rispetto alla linea tradizionale. Nonostante si fosse alla vigilia dell'importantissimo congresso nazionale DC di Napoli, l'accenno all'apertura a sinistra è breve e prudentissimo, laddove afferma che le ACLI guardano “con particolare attenzione ai fermenti autonomistici che si agitano in seno al mondo socialista e che sono anche sfociati in notevoli manifestazioni ufficiali sia nel campo sindacale sia in sede politico-partitica.” (AS, 17-24 dicembre 1961) Dopo un serrato dibattito, il congresso si conclude in modo apparentemente unitario. Nella mozione politica finale, proposta dalla presidenza uscente e approvata all'unanimità dai delegati, si afferma la continuità con la linea seguita dal movimento: “Sul piano politico, il Congresso conferma gli indirizzi espressi nelle precedenti mozioni congressuali; ritiene che essi possono essere approfonditi e svolti, non abbandonati o innovati, perché rispondono alle indeclinabili responsabilità delle ACLI ...”. Con l'unica concessione significativa alla minoranza, subito dopo: “La funzione politica, esercitata dal movimento, in quanto tale, ha titolo di priorità sulle forme indirette di presenza e di influenza; essa si esprime in piena autonomia […] appartiene al movimento per la sua stessa natura, ed è pertanto, nella sua sostanza, indeclinabile.” (Mozione politica dell'VIII congresso nazionale, in M. C. Sermanni, Le ACLI. Dal ruolo formativo all'impegno sindacale, Dehoniane, Napoli 1978, pp. 443-44) Molto sfumata e prudente è anche l'adesione alla prospettiva di centro sinistra, laddove si raccomanda che le ACLI agevolino “nella prudente evoluzione dei rapporti tra le forze politiche, le possibilità operative di una coraggiosa e lungimirante politica di sviluppo democratico e di progresso sociale” che contribuisca ad isolare “le forze totalitarie, rafforzando così incisivamente l'inderogabile lotta contro il comunismo.” (Ivi, p. 446)

La votazione per eleggere il consiglio nazionale vede alternarsi ai primi posti esponenti della maggioranza uscente e della minoranza (i più preferenziati, nell'ordine, sono: Pozzar, Penazzato, Labor, Storti e Piazzi), ma a conti fatti si assiste ad un capovolgimento di misura della maggioranza, poiché gli eletti della lista capeggiata da Labor sono 23 (a cui vanno aggiunti la delegata femminile e il delegato di GA) contro 17 della lista di Piazzi. Durante il congresso il quotidiano di Roma Il Tempo attacca ripetutamente le ACLI, affermando che la relazione di Piazzi è inspirata alle tesi economiche del PSI, che “i delegati delle ACLI più a sinistra della CISL vogliono l'unità sindacale coi comunisti” e che il congresso si è concluso “all'insegna di un acceso sinistrismo”. Mons. Santo Quadri risponde con un comunicato stampa, affermando che “come Assistente ecclesiastico centrale ha il dovere di dichiarare che il congresso nel suo complesso e in particolare la mozione conclusiva non contengono tesi economico-sociali in contrasto con la dottrina sociale della Chiesa.” (Una precisazione dell'Assistente centrale, in AS, 17-24 dicembre 1961) La conferma della nuova maggioranza avviene il 23 dicembre 1961, quando il consiglio nazionale delle ACLI elegge Livio Labor presidente nazionale con 34 voti, contro i 28 ottenuti da Piazzi ed una scheda bianca (che, a conti fatti, è quella del nuovo presidente). Vittorio Pozzar e Ferdinando Russo sono eletti vicepresidenti e Marino Carboni segretario centrale, ma la minoranza guidata da Penazzato e Piazzi si astiene dalle votazioni e non entra in presidenza. Per la prima volta nella storia delle ACLI, l'esito delle votazioni e il verbale della riunione sono resi pubblici. (AS, 31 dicembre 1961)

Labor dichiara la sua “profonda amarezza” per l'impossibilità pratica di costituire una presidenza unitaria.” Penazzato spiega la decisione di non entrare in presidenza accusando la maggioranza di “proposte troppo disinvolte” e di “non aver obiettivamente consentito una collaborazione unitaria, efficace ed operante, e perciò innanzitutto rispettosa delle posizioni degli altri.” La contrapposizione frontale tra maggioranza e minoranza sarà temporaneamente superata solo sei mesi dopo, nel giugno del 1962 “sull'emozione della morte di Dino Penazzato, il cui estremo desiderio è il superamento delle lacerazioni” (D. Rosati, L'incudine e la croce, Sonda, Torino 1994, p. 135) e in seguito anche alle esortazioni in tal senso di mons. Angelo Dell'Acqua, delle Segreteria di Stato. (Verbale Presidenza, 10 gennaio 1962). Secondo la testimonianza di Domenico Rosati, le ultime parole di Penazzato furono: “Livio, guidami bene le ACLI ed avrai tutte le mie preghiere ed il mio affetto”. Labor “le ascolta come un invito a ricomporre l'unità della gestione, e provvede subito ad integrare gli organi dirigenti con esponenti della minoranza.” (D. Rosati, La profezia laica di Livio Labor: apologia di un cristiano senza paura, ACLI, Roma 1999, p. 46).

Inizia il Concilio Ecumenico Vaticano II

Nel suo primo anno di presidenza (1962), consapevole della scarsa attenzione con cui il movimento ha seguito, tra il 1959 e il 1961, la fase preparatoria del Concilio Vaticano II, Livio Labor cerca con impegno d'invertire la tendenza. All'inizio d'ottobre Azione Sociale riporta il testo di una conversazione del presidente trasmessa dalla radio vaticana nell'imminenza dell'apertura del Concilio: “I lavoratori cristiani delle ACLI hanno vissuto intensamente la fase preparatoria del Concilio ecumenico. In centinaia di riunioni, promosse dalla presidenza centrale e dalle presidenze provinciali del movimento, esse hanno approfondito i grandi temi dell'imminente assise […] Le ACLI hanno tenuto fede, anche così, alla loro essenziale vocazione formativa, sociale e cristiana, favorendo e realizzando, anche negli strati popolari, una acuta percezione del significato non solo sopranaturale e spirituale, ma anche temporale e sociale del Concilio.” (AS, 7 ottobre 1962, p. 5). Labor sottolinea anche l'importanza del dialogo coi “fratelli lontani” e ricorda che le ACLI promuovono e partecipano alla “manifestazione di omaggio dei lavoratori italiani al Papa” che si tiene l'11 ottobre a Roma. La settimana successiva Azione Sociale dedica due pagine all'apertura del Concilio. Padre Gaetano Bonicelli vede nel Concilio l'occasione storica per superare quell'immagine di Dio che si presenta ai poveri e agli sfruttati da “troppi cosiddetti credenti, che amano a parole Dio e tradiscono di fatto i fratelli, che parlano di città eterna e si rifiutano di assumere un ruolo ed una responsabilità nella città degli uomini, pur vivendoci in mezzo e profittando di quello che gli altri realizzano.” (AS, 14 ottobre 1962, p. 3). Nelle settimane successive p. Bonicelli riferirà con puntualità ai lettori del settimanale aclista i lavori della prima sessione conciliare (ottobre-dicembre 1962). Nel frattempo la Lettera agli assistenti aveva pubblicato integralmente la costituzione apostolica Humanis Salutis con cui il Papa spiegava che aveva convocato il Concilio per dare alla Chiesa “la possibilità di contribuire più efficacemente alla soluzione dei problemi dell'età moderna,” (Giovanni XXIII, Humanis salutis, 25 dicembre 1961, in Lettera agli Assistenti, 1962, p. 5-11) il radiomessaggio del Pontefice del 11 settembre e il testo integrale del discorso d'apertura del Concilio. (LA, 1962, pp. 201-206). Nell'imminenza dell'apertura del Concilio, Gioventù Aclista organizza un convegno formativo in quattro giornate sul Concilio, a cui partecipa, oltre a Labor e mons. Quadri, anche mons. Siro Silvestri, vescovo di Foligno. (Relazione generale della presidenza centrale al IX Congresso nazionale, Abete, Roma 1963, p. 156). L'8 ottobre papa Giovanni XXIII nomina perito conciliare mons. Santo Quadri, assistente centrale delle ACLI, e Azione Sociale ne dà notizia con entusiasmo e soddisfazione. (AS, 21 ottobre 1962, p. 3). Già nella fase preparatoria del Concilio, mons. Luigi Civardi, ex assistente centrale dal 1944 al 1955, era stato chiamato dal Papa a far parte della commissione per l'apostolato dei laici (LA, 1962, p. 198) a conferma dell'importanza attribuita alle ACLI. A conclusione della prima sessione conciliare, p. Bonicelli esprime favore ed entusiasmo per gli orientamenti conciari sulla riforma liturgica. (LA, 1963, pp. 13-25).

La Pacem in terris di Giovanni XXIII

L'11 aprile 1963,

giovedì santo, già gravemente ammalato per un tumore allo stomaco, Giovanni

XXIII pubblica la Pacem in terris, quasi un testamento spirituale.

Oltre che per il tema della pace, l'enciclica è molto innovativa anche per

quanto concerne la concezione del potere politico da parte della Chiesa. Per la

prima volta in un enciclica papale, e dunque nel magistero ufficiale della

Chiesa, sono enunciati e apprezzati i valori fondamentali del liberalismo

europeo e della democrazia. Per quanto concerne il principio cardine del

liberalismo, la separazione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario,

Giovanni XXIII scrive:

“La struttura e il funzionamento dei poteri pubblici non possono non essere in

relazione con le situazioni storiche delle rispettive comunità politiche:

situazioni che variano nello spazio e mutano nel tempo. Però riteniamo

rispondente ad esigenze insite nella stessa natura degli uomini l’organizzazione

giuridico-politica della comunità umana, fondata su una conveniente divisione

dei poteri in corrispondenza alle tre specifiche funzioni dell’autorità

pubblica. [...] Ciò costituisce un elemento di garanzia a favore dei cittadini

nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri.” (n.

41)

E per quanto riguarda la democrazia:

“Dalla dignità della persona scaturisce il diritto di prender parte attiva

alla vita pubblica e addurre un apporto personale all’attuazione del bene

comune. L’uomo, come tale, lungi dall’essere l’oggetto e un elemento

passivo nella vita sociale, ne è invece e deve esserne e rimanerne il soggetto,

il fondamento e il fine.” (n. 13).

Oggi tali asserzioni paiono quasi ovvie, ma se si pensa che alcuni regimi del

tempo, né democratici, né liberali, come la Spagna franchista, erano

considerati Stati cattolici da settori del mondo cattolico e dell'episcopato, si

comprende la portata innovativa delle tesi di papa Giovanni.

Le argomentazioni del Pontefice si basano in ultima analisi sulla convinzione

che la pace autentica non può realizzarsi tra gli uomini e le nazioni se non

sul fondamento di un ordine sociale razionale, in cui a tutti gli uomini siano

garantiti i diritti universali e inalienabili per la dignità della persona

umana, e nel quale i poteri pubblici agiscano efficacemente per il bene comune,

eliminando o riducendo le ingiustizie sociali, la povertà, i privilegi, le

disuguaglianze non solo economiche, ma anche culturali.

L'accoglienza delle ACLI alla Pacem in terris è molto buona, non solo e

non tanto per l'enunciazione di principi innovativi nella concezione del potere

degli Stati, quanto perché in essa vi era una conferma della loro visione

dell'azione sociale, di intuizioni ed analisi già in qualche modo presenti nel

movimento, anche se non così chiare e decise come nell'enciclica pontificia. Labor,

in una dichiarazione letta alla televisione di Stato sottolinea

immediatamente gli aspetti del testo giovanneo che più si intersecano con la

proposta politico culturale delle ACLI e ricorda che “nella prima parte

dell'enciclica Pacem in terris, prima di richiamare l'ingresso della

donna nella vita sociale e la crescita dei singoli popoli alla piena dignità

della vita internazionale, viene ricordata l'ascesa economica delle classi

lavoratrici. […] Il Santo Padre riconosce […] che oggi i lavoratori non sono

su posizioni rivendicazionistiche, ma di collaborazione al bene comune, come

soggetti attivi di diritti e doveri, in una società dove tutti sono, come

persone, titolari degli stessi diritti e degli stessi doveri […] Tutti i

cristiani, tutti gli uomini sono chiamati ad uno sforzo di aggiornamento,

d'inventiva, di libertà creatrice per il conseguimento della pace sociale.” (AS,

28 aprile 1963; ripubblicato in A. Scarpitti, C. A. Casula (ed.), Le ACLI e

la Pacem in terris, Aesse, Roma 2003, pp. 141-42).

Il presidente nazionale coglie poi l'occasione per mettere in risalto una tesi

particolarmente significativa per le ACLI, ma anche per tutte le componenti del

mondo cattolico favorevoli ad una collaborazione governativa tra la DC e il PSI

in Italia, che ancora incontra molte difficoltà (si era alla vigilia delle

elezioni politiche del 1963 e il primo governo organico di centro sinistra,

presieduto da Moro, sarà varato solo nel dicembre dello stesso anno). Il

presidente delle ACLI afferma nella sua dichiarazione televisiva:

“Un punto che, come lavoratori cattolici, ci interessa in sommo grado è

quello che riguarda i rapporti con i nostri compagni, legati a schemi e visioni

ideologiche diverse. Il Papa ci invita a rifiutare l'errore, ma anche a cercare

l'errante. E così il traguardo della pace diviene per noi stimolo al dialogo

fraterno con ognuno, con i singoli compagni di lavoro, per cercare insieme, per

offrire un'alternativa globale, valida al desiderio di giustizia, comune a tutti

i lavoratori. […] Sentiamo il dovere di ringraziare il Santo Padre per la

fiducia che mostra nell'impegno dei laici e per la libertà di spirito con cui

invita ad affrontare i problemi temporali ed opinabili, per la responsabilità

che ci viene chiaramente indicata”

Qui Labor coglie e valorizza le aperture del Papa nei confronti dell'autonomia e

responsabilità dei laici cristiani, impegnati in politica o nell'azione

sociale, che si distacca da un modello di Chiesa, come quello propugnato dal

card. Giuseppe Siri o da Luigi Gedda, che attribuisca ai laici un

ruolo prevalentemente esecutivo e attuativo di direttive della gerarchia.

Infatti Giovanni XXIII aveva scritto:

“Non si dovrà però mai confondere l’errore con l’errante, anche quando

si tratta di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale

religioso. L’errante è sempre ed anzitutto un essere umano e conserva, in

ogni caso, la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come

si conviene a tanta dignità. […] Gli incontri e le intese, nei vari settori

dell’ordine temporale, fra credenti e quanti non credono, o credono in modo

non adeguato, perché aderiscono ad errori, possono essere occasione per

scoprire la verità e per renderle omaggio. Va altresì tenuto presente che non

si possono neppure identificare false dottrine filosofiche sulla natura, l’origine

e il destino dell’universo e dell’uomo, con movimenti storici a finalità

economiche, sociali, culturali e politiche, anche se questi movimenti sono stati

originati da quelle dottrine e da esse hanno tratto e traggono tuttora

ispirazione. […] Inoltre chi può negare che in quei movimenti, nella misura

in cui sono conformi ai dettami della retta ragione e si fanno interpreti delle

giuste aspirazioni della persona umana, vi siano elementi positivi e meritevoli

di approvazione? Pertanto, può verificarsi che un avvicinamento o un incontro

di ordine pratico, ieri ritenuto non opportuno o non fecondo, oggi invece lo sia

o lo possa divenire domani. Decidere se tale momento è arrivato, come pure

stabilire i modi e i gradi dell’eventuale consonanza di attività al

raggiungimento di scopi economici, sociali, culturali, politici, onesti e utili

al vero bene della comunità, sono problemi che si possono risolvere soltanto

con la virtù della prudenza, che è la guida delle virtù che regolano la vita

morale, sia individuale che sociale. Perciò, da parte dei cattolici tale

decisione spetta in primo luogo a coloro che vivono od operano nei settori

specifici della convivenza, in cui quei problemi si pongono, sempre tuttavia in

accordo con i principi del diritto naturale, con la dottrina sociale della

Chiesa e con le direttive della autorità ecclesiastica.” (Giovanni XXIII, Pacem

in terris, nn. 83-85).

Lo stesso numero di Azione Sociale che riporta il testo dell'intervento

televisivo di Labor è quasi interamente dedicato alla Pacem in terris

e ospita, oltre ad una sintesi informativa di Vittorio Pozzar sui contenuti

dell'enciclica, anche vari commenti ed opinioni sulla medesima. Pozzar

afferma che “poche volte nel passato un documento pontificio è stato accolto

con così larga simpatia e così convinta approvazione” (AS, 28 aprile 1963,

p. 3) non solo dai credenti. Padre Aurelio Boschini invece ricorda un

episodio minore, ma “troppo significativo per essere ignorato o sopravvalutato”.

Scrive: “Giovanni XXIII ha voluto firmare la Pacem in terris con la

penna a Lui donata dai lavoratori cristiani in occasione della Mater et

magistra. Gesto paterno, delicato, commovente. E un motivo c'è.

Innanzitutto il Papa ha dichiarato che le due encicliche si completano a

vicenda; poi, ci sembra, perché è proprio il popolo - e le classi lavorative

ne sono la parte più numerosa - che teme maggiormente la guerra e vuole la

pace. Infine perché se la pace è frutto della giustizia è evidente che il

mondo del lavoro ne è il primo interessato. […] La Provvidenza conosce il

cammino della storia; tocca a noi assecondarne il disegno.” (A. Boschini, Proprio

con quella penna, in AS, 28 aprile 1963).

Poche settimane dopo la pubblicazione dell'enciclica, mons. Santo Quadri, in una

relazione rivolta ai quadri dirigenti aclisti, riflettendo sul documento

pontificio, ne sottolinea anche la stretta relazione con l'impegno sociale dei

lavoratori cristiani:

“Il Papa richiama con fermezza i cristiani a superare la frattura tra fede

religiosa e impegni temporali, frattura che è la vera causa dell'inefficienza

dell'azione.” (S. Quadri, relazione al convegno dirigenti aclisti dell'Italia

centrale, 1-2 giugno 1963, in AS, 9 giugno 1963, p. 6.).

Anche l'Assistente centrale delle ACLI sottolinea la distinzione tra l'errore e

l'errante introdotta dal Pontefice, ma ricorda che comunque spetta alla

gerarchia di intervenire anche autoritativamente nella sfera dell’ordine

temporale, quando si tratta di giudicare dell’applicazione da parte dei laici

cristiani dei principi generali ai casi concreti.

Per l'inizio di luglio è organizzato dalla presidenza un incontro di formazione

per sindacalisti, tutto incentrato sulla Pacem in terris. (Circolare

interna del 24 maggio 1963, in ASA, Serie Presidenza, b. 2, fasc. Circolari

1962-63)

Nell'ampio dibattito che si sviluppa all'interno delle ACLI sulla Pacem in

terris, particolarmente significative sono le riflessioni di Gennaro

Acquaviva, che approfondisce il tema della legge naturale nei rapporti con

la fede cristiana, alla luce della tradizionale filosofia tomistica, secondo cui

il “diritto naturale” non cessa di esistere e di essere valido se “entra a

far parte di un ordine superiore; la Grazia infatti non distrugge, ma risana e

perfezione la natura.” (G. Acquaviva, I grandi temi della Pacem in terris,

in «Quadri dirigenti» delle ACLI, 1963, n. 1-2; ripubblicato in A. Scarpitti,

C. A. Casula (ed.), Le ACLI e la Pacem in terris, pp. 151-58, alla p.

153).

Per Acquaviva l'enciclica ha manifestato come la morale e la religione siano “fermenti

vivi, capaci di rinnovare ad ogni livello la storia umana”; e tuttavia ritiene

che vada sottolineato il taglio non integralista del Pontefice, che quando “applica i principi perenni del Cristianesimo alla realtà odierna, sia quando

garbatamente pronuncia valutazioni morali concrete, sia quando con calore umano

e cristiano addita mete che la morale esige siano raggiunte, non pretende di

costruire una scienza politica ed economica e di offrire un programma

prefabbricato per tutte le contingenze della vita; ma da Padre, esperimentato e

saggio […] dà agli uomini, impegnati nelle strutture dell'ordine temporale,

il materiale più prezioso che consentirà […] di adeguarsi sempre meglio alle

esigenze di perfezione insite nella natura umana.” (Ivi, p. 152).

Nonostante i numerosi interventi sulla stampa aclista e la diffusione di sussidi

e materiale informativo, per comprendere l'influsso che l'enciclica ha sul

movimento aclista, può essere utile considerare quanto scrive Domenico Rosati

sulla base della sua diretta esperienza, quando afferma che nelle ACLI

l'enciclica inizialmente “ottenne un'accoglienza comparativamente assai

inferiore a quella che due anni prima, nel 1961, era stata riservata all'altra

grande enciclica giovannea, la Mater et magistra […] anche se il testo del

documento, che il Papa aveva firmato con una penna donatagli proprio dalle ACLI,

venne stampato sul settimanale Azione Sociale e diffuso in tutta

l'organizzazione.” (D. Rosati, Le ACLI al tempo della Pacem in terris,

in A. Scarpitti, C. A. Casula, Le ACLI e la Pacem in terris, pp. 26-36,

alla p. 26).

Ciò è dovuto in parte al fatto ovvio che la Mater et magistra, essendo

totalmente dedicata al magistero sociale della Chiesa, toccava direttamente il

modo di affrontare l'azione sociale del movimento e quindi interessava e

appassionava direttamente gli aclisti che vivevano quotidianamente, nella loro

esperienza, l'esigenza di attuare la dottrina sociale cristiana, mentre il tema

della pace, pur in sé importantissimo, non era vissuto così da vicino.

Inoltre, e sarà un criterio utile anche per valutare la recezione nel breve

periodo delle innovazioni portate dal Concilio, essendo di fatto le ACLI l'unica

organizzazione ecclesiastica la cui vita interna funzionava già sulla base

del metodo democratico a tutti i livelli (dal circolo di paese agli

organi nazionali), era già “abituata” ad assumersi la responsabilità delle

determinazioni e degli orientamenti relativi all'azione sociale, sia pure

tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti dei sacerdoti assistenti, e quindi

tende a percepire gli appelli all'autonomia e alla responsabilità dei laici

nelle scelte opinabili nell'ambito delle realtà temporali, sia quelli contenuti

nella Pacem in terris, sia quelli derivanti dalle decisioni conciliari,

come una conferma di una prassi già consolidata, rischiando così di

sottovalutarne la portata innovativa.

Infine va tenuto presente, come si vedrà meglio in seguito, che le ACLI

appoggiavano nella DC la linea di Moro, favorevole al centro sinistra, e

Labor era convinto che la collaborazione con i socialisti avrebbe prodotto

riforme profonde ed efficaci, tanto più il mondo cattolico fosse stato compatto

e coerente al proprio interno; tutto ciò comportava l'interpretazione degli

orientamenti del magistero ecclesiastico in chiave politica, col rischio di non

cogliervi pienamente gli aspetti profetici.

Ricorda ancora Rosati:

“E' dopo il 1966, soprattutto per impulso di Emilio Gabaglio, che nelle

ACLI si diffonderà una coscienza internazionale corrispondente alle esigenze

dei tempi. E sarà in quel momento che la Pacem in terris, nel frattempo

incorporata nell'insegnamento del Concilio, comincerà ad essere testo

frequentato e compagnia fedele per intere generazioni di militanti.” (Ivi, p.

35).

Giovanni Battista Montini e le ACLI

Giovanni XXIII muore il 3

giugno 1963. Il 21 giugno il Conclave elegge il bresciano Giovanni Battista

Montini, che assume il nome di Paolo VI.

Il numero di Azione Sociale del 9 giugno è quasi interamente dedicato

alla morte di papa Giovanni; nella prima pagina, con caratteri molto grandi, è

riportata l'estrema benedizione del Pontefice, che menziona anche le ACLI:

“Benedico la Chiesa, il Sacro Collegio, l'episcopato, il clero, tutti i fedeli

e specialmente gli ammalati, le ACLI e le associazioni cristiane dei lavoratori

di tutto il mondo.”

Nello stesso numero, mons. Santo Quadri ne traccia un significativo e

commosso ricordo, con l'eloquente titolo Il nostro Papa Giovanni.

Passano solo tre settimane e al dolore e al lutto per la morte di papa Giovanni

subentrano la gioia e l'entusiasmo per l'elezione di Paolo VI.

Il numero di Azione Sociale che ne annuncia l'elezione pubblica in

copertina una foto a tutta pagina del nuovo pontefice, con stampate le parole

che aveva rivolto alla presidenza centrale delle ACLI il 21 dicembre 1954, in

occasione della sua partenza per Milano, città delle quale era stato nominato

arcivescovo:

“Se le ACLI cessassero di esistere, alla classe lavoratrice italiana

mancherebbe qualcosa, perché le ACLI sono entrate nel vivo del mondo del lavoro

italiano, tanto da esserne indissolubili.” (AS, 30 giugno 1963).

La gioia è incontenibile: “I lavoratori cristiani esultano […] nel

riconoscere nella nuova Guida della Chiesa, già per questo amata, anche un

amico.” E' riportato anche il testo di un discorso che Montini aveva tenuto

qualche mese prima, nel gennaio del 1963, ai salesiani di Milano, nel quale egli

aveva affermato: “La Chiesa è e vuole essere la Chiesa dei poveri, la Chiesa

dei lavoratori, la Chiesa di coloro che hanno bisogno del pane.”

La settimana successiva mons. Santo Quadri pubblica un ampio scritto Montini e

le ACLI, nel quale cerca di mettere a fuoco il rapporto complesso tra le idee e

gli orientamenti pastorali del nuovo Pontefice e il senso complessivo

dell'azione sociale delle ACLI. Quadri sottolinea come la concezione montiniana

delle questioni sociali manifestata durante l'episcopato milanese sia molto

vicina ai principi generali a cui si ispira il movimento aclista. Secondo

Quadri, mons. Montini aveva spronato

“i dirigenti delle ACLI ad assumere il cristianesimo e la sua dottrina sociale

come bandiera di rinnovamento della società e come forza capace di risolvere i

problemi dei lavoratori. […] Dalle parole di mons. Montini si ricava netta

l'idea che l'assistenza è una cosa necessaria e doverosa, ma tradirebbe sé

stessa se non mirasse a mettere gli assistiti, in questo caso i lavoratori, in

condizioni di muoversi con le proprie forze, sia come singoli, sia come

movimento organizzato.” (S. Quadri, Montini e le ACLI, in AS, 7 luglio

1963.).

L'assistente nazionale delle ACLI ritiene che le ACLI abbiano assolto, e siano

in grado di assolvere, l'importante compito che Montini ha affidato loro:

“Chi scrive può testimoniare che il cuore degli aclisti è sempre pronto al

richiamo del Vangelo e desideroso di testimoniare coi fatti la forza

rinnovatrice del cristianesimo; e se in questi ultimi tempi il Movimento dei

lavoratori cristiani va proponendo con insistenza, nel rispetto dei compiti di

ciascuno, un efficace coordinamento delle forze sociali cristiane, lo fa perché

è convinto di quello spirito di cordiale intesa e comprensione che, il 15

settembre 1949, il Sostituto della Segreteria di Stato indicava come

indispensabile nel campo del comune lavoro.”

Nello stesso tempo mons. Quadri non si nasconde le difficoltà che derivano

dalla peculiare natura delle ACLI, che “Non sono un partito; ma

statutariamente hanno il dovere di «studiare i problemi che interessano i

lavoratori, ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani,

per la promozione della classe lavoratrice; di perseguire un'azione di

orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della

vita del Paese e di ogni organismo interessante il mondo del lavoro. Non sono un

sindacato; ma devono orientare cristianamente l'azione sindacale.”

La gioia diffusa per l'elezione di Paolo VI si spiega facilmente, tenendo conto

che Egli era considerato, e lo era stato di fatto, una sorta di padre

fondatore delle ACLI. Quando nel giugno del 1944 dopo la liberazione di

Roma, Achille Grandi, fondatore delle ACLI e primo presidente centrale,

diede avvio al processo fondativo del movimento, fu seguito da vicino e

appoggiato da mons. Montini, allora pro-segretario di Stato. Le ACLI nascevano

principalmente come momento formativo e di coordinamento dei lavoratori

cristiani impegnati nel sindacato (che nei primi anni del dopoguerra, fino al

1948, era un sindacato unitario) per preparare i sindacalisti a svolgere anche

in concreto un apostolato d'ambiente nel mondo del lavoro. Montini il 18

settembre 1944 presentò a Pio XII Achille Grandi e Vittorino Veronese,

che sarà presidente dell'AC dal 1946 al 1952, per sottoporre lo statuto del

movimento aclista in via di formazione e incoraggiò il Pontefice ad appoggiare

la soluzione che prevedeva a tutti i livelli della nuova associazione un

assistente ecclesiastico, e non semplicemente un consulente ecclesiastico,

come si era pensato in un primo momento. (D. Rosati, La questione politica

delle ACLI, Dehoniane, Napoli 1975, p. 18; V. Pozzar, Quarant'anni di

ACLI, Ed. Formazione e Lavoro, Roma 1985, p. 23). Non va dimenticato che tra

i fondatori delle ACLI vi era Lodovico Montini, fratello del futuro Pontefice.

In seguito alla scissione sindacale del 1948, le ACLI non rivestono più un

ruolo prevalentemente diretto all'ambito sindacale e, pur mantenendo le altre

funzioni educative, assistenziali e ricreative, si aprono ad un'azione sociale

più generale e politica. In questa trasformazione della missione aclista,

Montini è tenace assertore verso il Pontefice dell'importanza delle ACLI

nell'apostolato e nella formazione cristiana dei lavoratori, a fronte di chi,

anche nella gerarchia ecclesiastica, riteneva ormai superata l'esperienza delle

ACLI e pensava che i loro compiti educativi e formativi potessero essere svolti

dall'AC, mentre le attività assistenziali da altri enti cattolici, come il

Patronato dell'Onarmo.

Negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta, le ACLI seguono con regolarità

gli interventi e i discorsi di mons. Montini, ne danno ampio risalto sulla

stampa aclista e li utilizzano nei momenti formativi. Tra i tanti esempi,

particolarmente significativa è la pubblicazione del testo integrale di un

ampio articolo di Montini su Azione Sociale del maggio 1958, nel quale

l'arcivescovo di Milano afferma che la dottrina sociale cristiana “non è

l'oppio dei popoli per chi ha bisogno di migliori condizioni di vita; essa non

è lo scudo protettivo per gli egoismi di chi già in abbondanza possiede.”

(G. B. Montini, La questione sociale è ancora aperta, in AS, 18 maggio

1958).

Durante tutto il suo episcopato milanese, Montini ricorda e sottolinea il ruolo

anche ecclesiale delle ACLI e la necessità di mantenere e rafforzare il legame

del movimento con la gerarchia:

“Le Acli sono […] un movimento su cui riposa l'autorità, il consiglio e la

fiducia della Chiesa, su cui riposa la parola della Chiesa; poi potete essere

sicuri che questa vi difenderà, vi seguirà, nobiliterà il vostro lavoro, lo

santificherà…” (G. B. Montini, In occasione della prima visita alla sede

provinciale delle ACLI milanesi, 15 gennaio 1955, in G. B. Montini, Al

mondo del lavoro, Studium, Brescia Roma 1988, p. 41).

La particolare importanza attribuita alle ACLI, una sorta di predilezione, che

caratterizza l'episcopato milanese di Montini non deriva solo dall'affetto verso

il movimento di lavoratori cristiani e dal ruolo svolto quando era alla

Segreteria di Stato, ma si fonda su una visione salda e organica della funzione

della Chiesa e del ruolo dei laici cristiani, che non pare subire mutamenti nel

corso degli anni che precedono l'elezione al pontificato. Infatti Montini è

convinto che il compito della Chiesa sia essenzialmente religioso e morale; essa

infatti:

“dà all'uomo coscienza vera di sé, dà alle cose il loro vero valore in

ordine al bene superiore, dà all'attività umana norme sacre e superiori. Ma la

Chiesa non pretende per sé altre competenze; così che, mentre vincola con le

verità, di cui è depositaria e maestra, gli uomini che la ascoltano, li lascia

liberi di operare in armonia ai principi proclamati nei settori dell'attività

terrestre e secondo i criteri specifici che queste attività possono reclamare.”

(G. B. Montini, Il magistero morale della Chiesa in campo sociale, in AA.

VV., Convegno UCID. Mater et magistra, 18 novembre 1961, GEA,

Milano 1962, p. 25).

Secondo l'arcivescovo di Milano, i lavoratori cattolici, così come peraltro gli

imprenditori o gli altri soggetti economici, possono agire sulla base di

principi razionali desunti autonomamente dalla realtà effettiva, per cercare di

trasformarla e renderla più vicina al bene comune, senza aspettare dalla Chiesa

specifiche direttive, purché tali principi non siano in contrasto con i valori

religiosi e morali insegnati dalla Chiesa stessa.

Pochi mesi dopo la sua

elezione, in un lungo discorso agli aclisti riuniti nel IX congresso

nazionale, il 21 dicembre 1963, Paolo VI ricostruisce con precisione le

ragioni che portarono alla fondazione delle ACLI, nel 1944, e attraverso esse

intende definire meglio la loro ragion d'essere e il loro ruolo nella comunità

ecclesiale e nel mondo del lavoro: “Recuperata la libertà civile, era rinata

la possibilità di riprendere l'attività sociale organizzata […] Fu allora

che si pensò alle ACLI, come organizzazione libera e responsabile, aperta

all'accoglienza delle masse lavoratrici con la massima larghezza possibile,

basata su criteri democratici, non statutariamente collegata con altre

associazioni cattoliche riconosciute, ma non priva della dignità, della forza,

della vocazione del nome cristiano […] Doveva essere […] un organismo nuovo,

semplice, ma di piena espressione morale e sociale, articolato con la compagine

cattolica non solo da un'identità ideologica, come ora si dice, ma altresì

dalla funzione qualificata dell'assistenza ecclesiastica, ma organismo

relativamente autonomo e capace di dare ai lavoratori non soltanto la

possibilità, ma l'idoneità altresì di esprimersi con loro proprie funzioni.

Cioè: l'istituzione delle ACLI fu un grande gesto di bontà e di fiducia della

Chiesa verso i lavoratori. Fu uno sguardo amoroso della Chiesa nel cuore del

nostro popolo, uno sguardo che non durò fatica a scoprirvi impliciti, ma vivi e

preziosi tesori di saggezza, di virtù, di capacità di ordine e di sacrificio,

di talento sociale cristiano; e fu un rischio, che chi è padre, chi è maestro

conosce e affronta in un dato momento, quando vuole che il figlio impari a

camminare da solo, e che il discepolo diventi maturo a ragionare e a fare da

sé.” (Paolo VI, Discorso al IX congresso nazionale delle ACLI, 21

dicembre 1963, in LA, 1964, n. 1, pp. 11-12; anche in AS, 12 gennaio 1964).

Il Papa delimita con accuratezza tre funzioni caratterizzanti il ruolo delle

ACLI ancora attuali e che altre formazioni associative “non potrebbero

esercitare, così bene almeno, come voi invece potete”. In primo luogo la

testimonianza religiosa nel campo sociale, con l'amicizia verso i lavoratori,

con l'esempio, con la solidarietà, col presentare il modello di un uomo “sano,

onesto, vigoroso, e credente e praticante”. Poi, continua il Pontefice, le

ACLI hanno un ruolo determinante nella formazione della coscienza e della

cultura cristiana appropriata alle classi lavoratrici. Il Papa apprezza in

particolare questo aspetto, loda le ACLI per le loro molteplici attività

formative e ricorda con affetto i corsi estivi a cui partecipava quando era

vescovo a Milano. Infine il terzo aspetto è definito da Paolo VI come “promozione

sociale” ed è quello particolarmente sentito, come si vedrà, dalla

presidenza Labor. Il Papa precisa che si tratta della promozione dei legittimi

interessi della classi lavoratrici, che è esercitata con specifica competenza

da sindacalisti e politici, ma che le ACLI possono dispiegare grazie alla loro

conoscenza “dei termini concreti” delle varie questioni, alla loro

competenza dottrinale e giuridica e anche al loro disinteresse rispetto a

possibili vantaggi diretti. Il Papa può così concludere:

Cari aclisti […] voi avete una grande missione da compiere per il vero bene

delle classi lavoratrici, e di riflesso verso la società e verso la Chiesa. […]

Noi vi diciamo, carissimi lavoratori cristiani, la Nostra affezione e la Nostra

fiducia; vi assicuriamo, per quanto è a Noi possibile, il Nostro appoggio

cordiale.” (Ivi, pp. 15-16).

Poche settimane dopo Paolo VI decide di sostituire l'assistente centrale delle

ACLI: mons. Bartolomeo Santo Quadri, che dal 1955 aveva guidato i

sacerdoti assistenti delle ACLI, è nominato vescovo ausiliare di Pinerolo (TO)

il 17 marzo 1964. Nuovo assistente centrale è mons. Cesare Pagani, che

era stato il primo direttore dell'ufficio diocesano milanese per la pastorale

sociale e del mondo del lavoro (1961-63), Nel 1972 Pagani sarà vescovo di

Città di Castello e nel 1981 arcivescovo di Perugia.

Pochi mesi dopo, in un radiomessaggio alle ACLI di Milano, il 1 maggio

1965, Paolo VI ribadisce la sua fiducia nelle ACLI:

“Abbiate coraggio, abbiate fede! Ve lo dice col tutto il cuore chi ha visto

con immensa speranza sorgere la vostra istituzione; ve lo dice chi è stato

vicino alle vostre aspirazioni e ai vostri problemi negli anni indimenticabili

del ministero pastorale in terra ambrosiana; ve lo dice chi sempre continua a

seguirvi con grande affezione e ampia fiducia.” (citato in P. Macchi, Mons.

Montini, le ACLI e il mondo del lavoro, in A. Scarpitti (ed.), Le Acli e

la Chiesa. La crisi del 1971, Aesse, Roma 2002, pp. 56-57).

In questi primi interventi verso le ACLI di Paolo VI da pontefice emerge la tesi

significativa che il ruolo delle ACLI non si esaurisce nell'apostolato e nella

formazione (che in linea puramente ipotetica potrebbero anche essere attuati da

un ramo specializzato dell'Azione Cattolica) ma prevede il momento ineliminabile

dell'azione sociale. Infatti già nel 1959 aveva detto:

“Avete anche un'altra missione, oltre che quella formativa e scolastica,

quella pratica: la classe lavoratrice ha bisogno di alcune progressive

trasformazioni dell'ordine sociale. Avete raggiunto tutto quello che si può

dare alle vostre categorie? No, perché c'è ancora, su vari punti, una grande

distanza tra le classi: distanze economiche, culturali, sociali. Bisogna, nella

concezione giusta della società, che queste distanze si accorcino, e che quindi

chi ha meno venga ad ottenere qualcosa in più e lo ottenga in maniera non

violenta...” (G. B. Montini, All'incontro provinciale delle ACLI milanesi,

28 giugno 1959, in G. B. Montini, Al mondo del lavoro, p. 129).

I primi anni della Presidenza Labor (1962-66)

Durante gli anni della sua Presidenza, Labor si avvale di un numero ristretto ma fidato di valenti collaboratori. Oltre a Vittorio Pozzar, che era dirigente nazionale e membro della presidenza fin dal 1953, il presidente forma una squadra di giovani dirigenti: Marino Carboni, segretario centrale responsabile dell'organizzazione, Geo Brenna, giovane esperto d'economia, a cui viene affidata la responsabilità dell'ufficio studi, Domenico Rosati, responsabile della stampa aclista ed Emilio Gabaglio, anche lui giovanissimo, inizialmente destinato all'ufficio studi per le politiche sociali e che poi seguirà le questioni internazionali.

Fin dai primi anni la gestione Labor si caratterizza per il forte impegno nella formazione. Nel 1962, primo anno di presidenza, sono organizzati nelle varie province ben 179 corsi di formazione che coinvolgono 5462 partecipanti. (Relazione generale della presidenza centrale al IX Congresso nazionale, p. 39). I temi trattati sono sia religiosi (come il Concilio o La pacem in terris), sindacali ed economici (il lavoro domestico, la retribuzione delle lavoratrici) sia politici (le regioni, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, il Parlamento, il centro sinistra). Vengono prodotti e diffusi alle province numerosi materiali informativi ed opuscoli su temi specifici, oltre a guide per i militanti e gli iscritti. A livello nazionale la Scuola centrale di formazione nel biennio 1962-63 organizza 7 corsi residenziali per dirigenti, di durata dai 12 ai 16 giorni, e nello stesso periodo l'Ufficio studi promuove 5 convegni nazionali di studio. (Ivi, pp. 47-49). L'impegno straordinario delle ACLI di quegli anni è ben sintetizzato da Domenico Rosati: “Il fulcro della formazione aclista è l'Ufficio centrale di formazione che coordina e alimenta tutta l'attività generale e specifica dei settori. Esso cura particolarmente la «scuola centrale». Sorta nel 1958, la scuola rappresenta, dopo cinque anni di rodaggio, una delle iniziative più interessanti e serie attuate in tale campo nel mondo cattolico. La frequentano quanti aspirano a ricoprire ruoli di responsabilità permanente nei vari settori di attività aclista e si prefigge di dotare le sedi provinciali di personale altamente qualificato sul piano ideologico e specializzato sul piano tecnico. E' qui che nasce la «nuova classe dirigente» delle ACLI.” (D. Rosati, L'incudine e la croce, p. 140).

Oltre al potenziamento della formazione, una seconda linea guida della presidenza Labor è costituita dalla determinazione nel rafforzare e rendere più efficace la possibilità del movimento aclista di esercitare una pressione, un'influenza sulle decisioni politiche, nella consapevolezza che per migliorare le condizioni dei lavoratori siano necessarie profonde trasformazioni sociali ed economiche che solo la politica può realizzare. Questa è una convinzione che Labor aveva maturato fin dagli inizi degli anni Sessanta, quando era ancora in minoranza e fuori dalla presidenza centrale. Già nel 1960 aveva affermato che “uno dei tratti caratteristici delle ACLI […] è quello di essere un gruppo d'influenza ideologica e culturale.” (L. Labor, Le ACLI oggi. Gruppo di influenza ideologica e culturale, «Moc», dicembre 1960, in L. Labor, Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 263-67, alla p. 263). L'idea di fondo era che le ACLI potevano proporre alla politica un progetto coerente di trasformazione sociale, non limitandosi solo, attraverso i parlamentari eletti nella DC, ad ottenere singoli provvedimenti legislativi specifici a vantaggio dei lavoratori. Nei primi anni Sessanta questa idea si traduce in un appoggio convinto e determinato alla prospettiva del centro sinistra. Nella relazione introduttiva al IX congresso nazionale delle ACLI Labor è esplicito e riferendosi al congresso di Napoli della DC dell'anno precedente, afferma: “La conclusione cui pervenne il Congresso democristiano fu chiaramente in linea con le richieste dei lavoratori cristiani […] la porta aperta alla collaborazione coi socialisti […] apriva una prospettiva nuova, nel senso di un maggior impegno da parte di tutti e di ciascuno, a meglio chiarire e caratterizzare la propria fisionomia.” (L. Labor, Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 332-85, alle pp. 360-61). Che questa valutazione sia comune a tutti gli aclisti è confermato dalle autentiche prolungate ovazioni che accompagnano l'intervento di Aldo Moro, l'ultimo giorno del congresso aclista. Labor nutre grandi aspettative verso il centro sinistra, anche perché apprezza e ritiene importanti per i lavoratori le riforme prospettate, alcune realizzate rapidamente, come la nazionalizzazione dell'energia elettrica e la scuola media unica, altre attuate con molto ritardo, come l'introduzione delle Regioni a statuto ordinario, altre ancora non realizzate per le forti resistenze, come la riforma urbanistica. Tuttavia per Labor l'elemento qualificante del centro sinistra è la programmazione economica. Nella relazione congressuale vi dedica largo spazio, oltre venti pagine, e spiega: “La pianificazione è pertanto prima fatto politico che tecnico. In tal caso non è accettabile se non come occasione di più avanzata democrazia: in quanto capacità cioè di chiamare tutte le classi […] a fissare le mete comuni, nonché i sacrifici necessari ed i vantaggi possibili per tutti. Si tratta in altri termini di sottrarre le scelte fondamentali per il progresso del Paese alla competenza di ristretti gruppi di potere economico […] per farne oggetto della partecipazione e dell'impegno di tutti i cittadini […] il tutto per consentire agli organi del potere politico democratico - articolati su base regionale e locale - di prendere le decisioni finali e di dare gli indirizzi operativi con la sicurezza d'interpretare, nel modo più adeguato, gli interessi della collettività nazionale.” (Ivi, pp. 343-44; la relazione congressuale è pubblicata in un volume a stampa: L. Labor, Il movimento operaio cristiano nella nuova realtà sociale italiana, ACLI, Roma 1963; il capitolo sulla pianificazione democratica è alle pp. 31-52.). Già qualche mese prima, in una circolare interna diretta alle strutture periferiche, aveva affermato: “Tutti i problemi tradizionali della politica economica e sociale dovranno trovare un elemento di giustificazione e di unitaria soluzione nell'attività di pianificazione.” (Circolare del presidente nazionale delle ACLI del 1 febbraio 1963, in ASA, Serie presidenza, b. 2, fasc. Circolari 1962).

Questa visione forte e ottimistica della pianificazione è destinata ad andare rapidamente incontro a delusioni cocenti. Già nell'estate del 1964, con la crisi che precede la formazione del secondo governo Moro, gli obiettivi più ambiziosi del centro sinistra vengono di fatto abbandonati, sia per condizionamenti esterni, come le minacce golpiste legate al piano Solo del generale De Lorenzo e le pressioni del governatore della Banca d'Italia Guido Carli, del ministro Emilio Colombo e degli industriali per una politica economica meno espansiva attraverso le restrizioni creditizie e il blocco salariale, sia per ragioni interne alla DC, dopo che Fanfani aveva sostenuto la non irreversibilità del centro sinistra. La programmazione economica finisce poi per produrre effetti opposti a quelli desiderati: i consumi crescono nei settori trainati dal mercato (come abitazioni, telefonia, televisori, trasporto aereo) anche più dei livelli previsti dal piano, mentre in settori decisivi per trasformare la società (come istruzione, sanità, edilizia pubblica, trasporto ferroviario, bonifiche e opere idrauliche, ecc.) rimangono notevolmente al di sotto degli obiettivi programmati. Per Labor l'entusiasmo iniziale per il centro sinistra si trasforma rapidamente in delusione, mentre cresce nel frattempo la sfiducia verso la DC, sempre meno capace di attuare con coerenza una politica autenticamente riformista. Non va dimenticato che nelle elezioni politiche dell'aprile del 1963, le ACLI avevano sostenuto con forza e convinzione la DC, riuscendo a far eleggere 33 deputati su 48 candidati aclisti, concentrati soprattutto in alcune regioni, come la Lombardia (8 eletti), l'Emilia (5), il Veneto e il Lazio (4), e 4 senatori su 7 candidati. (AS, 24 marzo 1963 per i candidati aclisti; AS 5 maggio 1963 e circolare del 15 maggio 1963, in ASA, Serie presidenza, b. 2, fasc. Circolari 1962-63 per gli eletti).

La delusione e il dissenso delle ACLI per l'orientamento della DC e del governo sono chiaramente espressi da Labor, che intervenendo all'assemblea nazionale della DC di Sorrento (30 ottobre – 3 novembre 1965) non modera le parole e accusa apertamente: “Sul problema della pianificazione - il fatto centrale del nostro futuro civile - il Partito, nella sua linea ufficiale, ha assunto già un atteggiamento giustificazionista di scelte altrui, che non d'invenzione e propulsione.” (L. Labor, relazione all'assemblea nazionale DC, in ASA, Fondo Labor, b. 6, fasc. Assemblea nazionale DC di Sorrento, p. 5). Labor paventa esplicitamente il rischio che la DC assuma un compito di “frenare” le riforme, lasciando ai socialisti il ruolo di “accelerare”, che nel lungo periodo può alienare i consensi dei lavoratori alla DC. Molti anni dopo, riflettendo sulle ragioni del distacco dalla DC a metà degli anni Sessanta, Labor aggiungerà altri elementi e scriverà: “Non ero più iscritto alla DC dal 1966, perché avevano nominato Scelba presidente del Consiglio nazionale. Mi son detto: in questo partito il cui simbolo è un uomo, ministro degli interni, che ha fatto ammazzare dalla Celere 157 lavoratori inermi in occasioni di scioperi ed iniziative sindacali, non ci posso stare. Zitto zitto sono andato via. Ho tra l'altro, quale membro di diritto del Consiglio nazionale della DC, cominciato allora a conoscere la vita morale, i metodi di finanziamento, le ruberie, la disonestà della guida politica dei leader democristiani. Non per acidità, non per astratto amore del laburismo cristiano (che era l'intima aspirazione di Dossetti quando lasciò la politica), ma per motivi di coscienza, me ne sono andato via.” (Intervista a Livio Labor, in AA. VV., Una lunga fedeltà. Per una storia religiosa delle ACLI, Nuova Stampa ed., Milano 1995, pp. 93-113, alla p. 107).

In realtà le difficoltà dei settori più vivaci del mondo cattolico e dell'associazionismo ecclesiale a rapportarsi con la DC non dipendono solo dalla disillusione per le mancate politiche riformatrici del centro sinistra, ma si intrecciano con il cambiamento di prospettiva che gradualmente andava determinandosi con la ricezione e l'interiorizzazione del messaggio conciliare, poiché esso investiva direttamente il rapporto tra fede e politica. Il malessere nel rapportarsi con la DC non è presente solo nelle ACLI, ma anche nell'Azione Cattolica, nella FUCI e in modo meno evidente anche in altre associazioni cattoliche nei tardi anni Sessanta. Come nota acutamente Antonio Acerbi: “Rispetto al Concilio, i laici avevano […] attese e interessi diversi, a secondo della loro collocazione e della loro storia; ma il discrimine più penetrante non era legato alle opzioni teologiche, ma a quelle politico ecclesiastiche […] Ciò su cui maggiormente i cattolici si contrapponevano era l'atteggiamento da assumere verso la DC. Secondo alcuni quest'ultima era l'impedimento maggiore contro un rapporto evangelico fra la Chiesa e la società; all'estremo opposto per altri il sostegno alla DC era una tessera di cattolicità. Il Concilio era tirato di mezzo: chi combatteva il legame fra la Chiesa e la DC, lo faceva in nome dello spirito conciliare, e chi lo difendeva, sotto sotto era dell'opinione che il Vaticano II per certi suoi aspetti era un fattore destabilizzante. Nelle file del partito regnava un certo imbarazzo: da un lato il Concilio aveva ammesso i principi teologico-politici a cui la DC era da sempre ispirata, ma, dall'altro aveva messo in moto una spinta che minacciava di delegittimare il partito. Le prospettive erano due: o l'affermazione delle ragioni politiche della DC, con l'avvio di una esplicita laicizzazione del partito, o una riscoperta, in termini nuovi, della propria radicazione religiosa. […] Ma i responsabili del partito in quegli anni del primo postconcilio scelsero di non scegliere...” (A. Acerbi, La Chiesa italiana dalla conclusione del Concilio alla fine della DC, in A. Acerbi (ed.), La Chiesa e l'Italia. Per una storia dei loro rapporti negli ultimi due secoli, Vita e Pensiero, Milano 2003, pp. 449-520, alla p. 455).

Un terzo elemento caratterizzante dell'impostazione di Labor riguarda la centralità dell'impegno delle ACLI per promuovere e favorire l'unità sindacale dei lavoratori, impegno che le ACLI mantennero fermo per tutti gli anni Sessanta e i primi anni Settanta, ma che procurerà a Labor difficoltà di rapporti e conflitti polemici, sia con la componente comunista della CGIL, perché le ACLI ritenevano l'incompatibilità tra cariche sindacali e mandato parlamentare una importante condizione per facilitare l'unità dei lavoratori, sia con la maggioranza della CISL guidata da Bruno Storti, sempre per la questione dell'incompatibilità, ma anche perché le ACLI attribuivano un ruolo imprescindibile alla base e ai lavoratori non ancora iscritti al sindacato nel processo di unificazione del movimento sindacale italiano, mentre Storti pensava che le decisioni sul processo di unificazione riguardassero in primo luogo gli iscritti alle tre confederazioni. Labor era invece molto in sintonia con la minoranza della CISL, in particolare con Luigi Macario, segretario dei metalmeccanici. Storti e la maggioranza della CISL polemizzano a più riprese con le ACLI, arrivando a considerare le prese di posizione di Labor come una sorta di invasione di campo, al punto che Storti stesso è sonoramente fischiato dai delegati al X congresso nazionale delle ACLI (novembre 1966).

Le principali linee operative della gestione Labor (potenziamento della formazione, impegno politico per trasformare la società e unità sindacale) si radicano tutte in una concezione forte e totalizzante della militanza aclista, con tratti utopici, che Labor aveva elaborato fin dai tempi della rivista della minoranza Moc (movimento operaio cristiano, 1960-61), che corrisponde solo parzialmente alla realtà dei militanti e dirigenti locali aclisti. Scriveva su Moc che la militanza aclista nasce dalla felice sintesi tra la fede religiosa, la spiritualità del lavoro, l'impegno nello studio e nella comprensione delle dinamiche sociali, l'azione sindacale e sociale, che entrano a far parte della “ideologia aclista” che “matura in ogni momento della vita e dell'esperienza dei lavoratori cristiani: nello studio, ma anche nelle battaglie più difficili, che verificano e talvolta impongono di aggiornare l'ideologia, mettendo a nudo deficienze culturali, prima ancora che operative. Non si rischia il posto di lavoro nel nucleo o nel sindacato, nelle battaglie elettorali ed in tante altre occasioni, se dentro di noi non c'è la spinta di idee-forza, verificate, assimilate, direi personalizzate: diventate noi stessi.” (L. Labor, Le ACLI oggi. Gruppo di influenza ideologica e culturale, dicembre 1960, p. 264). Questa stretta connessione tra la spiritualità derivante dall'ispirazione cristiana, la formazione e l'azione sociale sarà un carattere costante delle ACLI di Labor: “Il dirigente aclista va a Dio anche tramite le ACLI, che sono movimento di azione sociale cristiana, non solo di servizi o di formazione, anche se la formazione ha gerarchicamente e ontologicamente la sua preminente importanza; […] La moralità adulta del movimento deve essere tale da mettere in grado i lavoratori e innanzitutto i dirigenti, di realizzare una sintesi tra spiritualità e azione sociale. […] La trasformazione dei lavoratori cristiani in militanti impegnati: questo caratterizza anche l'azione sociale aclista. Il nostro fine essenziale non è una generica elevazione di classe o di gruppo, ma la formazione di un tipo di militante o dirigente capace di essere testimone e guida; di salvarsi salvando e di servire guidando altri lavoratori...” (L. Labor, La spiritualità cristiana del dirigente aclista, in La spiritualità del movimento dei lavoratori cristiani, atti del XIII convegno nazionale degli assistenti ecclesiastici delle ACLI, Firenze 17-21 settembre 1962, ACLI, Roma 1963). Per Labor l'azione sociale delle ACLI fondata su tale concezione della militanza contribuisce oggettivamente al bene della Chiesa nel suo complesso: “La Chiesa interviene solo eccezionalmente nelle scelte temporali opinabili: normalmente lascia libero il laicato di decidere. Ora, se noi abbiamo una spiritualità autenticamente cristiana, se siamo veramente seri, possiamo evitare alla gerarchia il compito di dover intervenire continuamente nella realtà politico sociale del nostro Paese.” (Ivi, p. 461).

Il X congresso nazionale delle ACLI (1966)

La disillusione crescente verso la DC e nei confronti dell'incapacità del centro sinistra di realizzare riforme strutturali nella direzione desiderata dalle ACLI trovano una crescente esternazione nel convegno estivo di Vallombrosa del 1966 e poi pochi mesi dopo nel congresso nazionale di Roma, in un quadro complessivo nel quale la linea politica della DC, egemonizzata dai dorotei del segretario nazionale Mariano Rumor, dirigente aclista negli ormai lontani anni Cinquanta, appare al gruppo dirigente del movimento una forma di moderatismo e di normalizzazione inaccettabile. Nella replica finale alle giornate di studio di Vallombrosa (27-31 agosto 1966) sul tema Il potere economico nella realtà italiana, Labor indica sinteticamente la direzione di sviluppo dell'azione aclista, ribadendo l'obiettivo dell'unità sindacale non vincolata agli equilibri di partito, ma fondata sulla volontà dei lavoratori, il valore della pianificazione democratica e della partecipazione dei lavoratori alla definizione degli obiettivi e delle riforme. Per Labor l'azione politica delle ACLI e più in generale del movimento operaio è essenziale per condizionare il potere economico e indirizzarlo secondo le esigenze della società civile. Il messaggio lanciato alla DC, seppur in forme tutto sommato cordiali e non polemiche, lascia intravvedere una sorta di ultimatum: “Nulla ha da temere la DC, purché sia aperta agli obiettivi, ai metodi, alle soluzioni proposte, in un sereno dibattito, dalle forze sociali ed in particolare da quelle di ispirazione cristiana, per evitare altre canalizzazioni, non so se per rigagnoli o fiumi.” (L. Labor, Relazione conclusiva al convegno di Vallombrosa 1966, in QAS, 1966, n. 3, pp. 541-564, alla p. 562). Labor prende atto che il 78% degli aclisti presenti al convegno sono iscritti alla DC, come risulta da un questionario, ma avverte che questo tradizionale rapporto col partito non può e non deve sminuire il ruolo nell'azione sociale: “Le ACLI ritengono di essere una forza sociale viva di lavoratori e sarebbe perciò vano pretendere da esse solo un atteggiamento di razionalizzazione e giustificazione dell'attuale assetto dei rapporti economici e di potere, giacche le ACLI ritengono che questo assetto non realizzi interamente una democrazia effettiva.” (Ivi, p. 561; la percentuale di aclisti iscritti alla DC è riportata a p. 559).

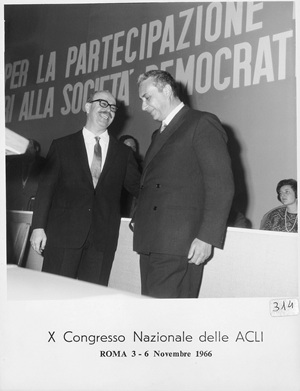

Il convegno estivo ha un ampia eco sulla stampa nazionale nei primi giorni di settembre. Significativo è il commento del Sole – 24 ore un paio di settimane dopo, che sostiene che gli aclisti “sono quelli di sempre, e seguono la loro linea di azione ispirandosi al contenuto ideologico integralista del primo partito popolare che, rifiutando gli ordinamenti dello Stato liberale, chiamava direttamente il popolo alla sovranità del potere. A noi preme soprattutto mettere in risalto la precisa determinazione del movimento operaio cristiano di sospingere il partito e il sindacato democristiano su posizioni estremiste, di imporre una nuova condotta nelle aziende, di pretendere la partecipazione diretta al controllo della gestione dell'impresa, in barba ai contratti di lavoro. Questo è un traguardo preciso ed anche confessato seppure in mezzo al fumo di tutti gli altri discorsi di contorno.” («Il Sole – 24 ore», 13 settembre 1966). A prescindere dalla falsa affermazione sul rifiuto degli ordinamenti dello Stato liberale, gli industriali comprendono con chiarezza che le posizioni assunte dalle ACLI possono condizionare la DC e la CISL e soprattutto mettere in discussione la linea di politica economica del governo, sostanzialmente moderata e molto prudente nelle riforme, in un quadro di restrizione creditizia e di contenimento salariale giustificato da esigenze congiunturali. Il conflitto latente con la DC esplode pubblicamente durante i lavori del X congresso nazionale delle ACLI, che si svolge a Roma dal 3 al 6 novembre 1966, quando il segretario nazionale della DC Mariano Rumor, che invita gli aclisti a partecipare più attivamente alla vita politica del partito, (M. Rumor, Un partito sensibile ai fermenti sociali, in AS, 20 novembre 1966, p. 20) viene impietosamente e ripetutamente fischiato dai circa mille delegati presenti. Subito dopo Rumor, interviene applauditissimo Ettore Morezzi, presidente delle ACLI torinesi e vicinissimo a Labor, che non nasconde le motivazioni del dissenso aclista: “La nostra preoccupazione nei confronti della DC è dovuta al fatto che un tempo le scelte della DC corrispondevano alle scelte delle nostre coscienze, ora troppo spesso le vediamo coincidere con le scelte dei centri di potere esterni o interni alla DC. Noi abbiamo cercato di combattere questa tendenza in tutti i luoghi dove fosse possibile. Ma sentiamo che il partito ha dei dubbi nell'invertire questa tendenza. […] Questo non è un discorso irresponsabile, credo, on. Rumor, è difficile per noi partecipare in questa situazione alla vita della DC.” (AS, 20 novembre 1966, p. 20). Sulla stessa linea di pensiero anche Emilio Gabaglio, stretto collaboratore di Labor, destinato a entrare nella nuova presidenza che verrà eletta dopo il congresso, che afferma: “[in passato] abbiamo assicurato una copertura a sinistra, veramente popolare alla DC. Le ACLI sono state per molti lavoratori un punto di riferimento per superare lo sconforto di una battaglia politica che spesso sembra tradire le grandi premesse ideali da cui pure era partita. […] La DC potrà ancora aspirare ad essere una componente del futuro partito delle riforme e del progresso solo se saprà impostare un rapporto nuovo con tutte le forze sociali e culturali del Paese che sono di matrice cristiana e innanzitutto con quelle del lavoro. […] Non vale l'appello ad entrare nel partito, che fu lanciato nel 1959 [da Fanfani], se le porte sono sbarrate e le burocrazie, gli interessi fanno muro.” (Ivi, p. 21).

Nella lunghissima relazione introduttiva al congresso, distribuita in un volumetto ai delegati, Labor era stato più prudente, ma nella sostanza aveva manifestato la stessa sfiducia nelle possibilità della DC di prendere la direzione di un autentico processo riformatore; dopo aver ribadito e meglio precisato l'orientamento delle ACLI sull'unità sindacale, sulla pianificazione democratica e sulla partecipazione dei lavoratori, già rese pubbliche nel convegno estivo di Vallombrosa, aveva continuato a pungolare la DC affermando: “Senza nessuna celata volontà di trasformarsi in partito, il movimento dei lavoratori cristiani non considera definitive le esperienze economiche, sociali e politiche in cui opera. Ciò significa che esso guarda ai tempi lunghi della democrazia italiana, il cui assetto politico e sociale non può dirsi definitivamente stabilizzato. Vi sono scelte radicali che oggi sarebbero premature da compiere, ma che domani, forse, saranno necessarie. Siamo aperti a tutte le possibilità, purché positive per la democrazia italiana e coerenti con il nostro essere. Non dobbiamo né vogliamo bruciare nel presente le novità possibili nel futuro, quando neppure si riesce ad intravederne ancora le linee di sviluppo. Ma non dobbiamo lasciarci cogliere impreparati. […] Ma chiedo altresì a tutti gli impegnati [nel partito] di restare, anche rischiando, là dove sono e domando a tutti di comprenderli e rispettarli.” (L. Labor, Le ACLI per la partecipazione dei lavoratori alla società democratica, relazione introduttiva al X congresso nazionale delle ACLI, 3 novembre 1966, in Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 492-523, alle pp. 521-22; AS 20 novembre 1966, p. 5). Poco prima aveva accomunato la DC agli altri partiti, accusati di un “eccesso di chiusura nei metodi sinora messi in atto dalle classi dirigenti e dai gruppi che esercitano il potere.” Tutto ciò ha “impedito il ricambio, ha frenato lo slancio e l'adesione di quanti, con un clima, metodi e strategie diversi, sarebbero stati indotti, per vocazione o per scelta razionale ad impegnarsi nei partiti, come canali di partecipazione politica, recandovi un apporto nuovo, un soffio di vitalità.” (Ivi, p. 499). Invece, “occorre un impegno severo e continuo […] per impedire che la partecipazione venga a identificarsi con una integrazione passiva e strumentale, addormentatrice del compito di protagonisti, come persone e come gruppo, che appartiene ai lavoratori come a tutti i cittadini […e] che le ACLI debbono, e quindi possono, assolvere.” (Ivi, p. 495).

Durante la lettura della lunga relazione introduttiva di Labor, mons. Franco Costa, assistente generale dell'Azione Cattolica italiana, che sedeva tra gli ospiti ufficialmente invitati, abbandona platealmente la sala, perché si era stancato di “assistere ad un congresso politico”, (D. Rosati, La questione politica delle ACLI, Dehoniane, Napoli 1975, p. 145) segno evidente che alcuni esponenti ecclesiastici coglievano con disappunto una sorta di mutazione genetica delle ACLI, che ne accentuava la politicizzazione. Il dibattito nelle giornate congressuali lascia trasparire una crescente delusione nei confronti della DC, al punto che Labor, prima della replica finale, dopo un breve scambio di opinioni con i suoi più stretti collaboratori (Carboni, Borrini, Gabaglio, Brenna, Pozzar e Rosati), in un ristorante dell'EUR, come ricorda Rosati stesso, (Ivi, p. 145) decide di intervenire per frenare le intemperanze dei delegati, i quali, oltre a Rumor, avevano fischiato anche il segretario generale della CISL, Bruno Storti, ritenuto corresponsabile delle lentezze e dei ritardi con cui si stava avviando il percorso di unificazione tra le tre grandi confederazioni sindacali (Storti verrà ulteriormente umiliato dai delegati, che nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale delle ACLI, gli faranno mancare in massa le preferenze, relegandolo al 42° posto, su 45 uomini eletti). In sostanza Labor decide di invitare esplicitamente, in sede di replica, i deputati aclisti a rimanere impegnati nel partito, nella consapevolezza che, benché fossero state poste le premesse per un distacco dalla DC se questa non fosse stata in grado di realizzare la linea delle riforme e della pianificazione democratica, i tempi per la rottura definitiva non erano ancora maturi, e inoltre mancando poco più di un anno alle elezioni politiche, per il momento non c'erano alternative. Nella replica torna inevitabilmente ai fischi rivolti a Rumor: “Lasciate ora che io vi esprima una mia interpretazione dell'accoglienza che l'assemblea ha riservato all'on. Rumor. Certo una parte di voi non desidera oggi, per ora, rifare un'esperienza nella DC; in buona parte avete ritenuto di esprimere una critica, non tanto al segretario del partito quanto al capo di quella che era un corrente di maggioranza [cioè i dorotei] del partito. Ma certamente voi tutti avete inteso sottolineare che attendete tutto il partito della Dc e tutta la sua classe dirigente alla prova dei fatti. […] Confermiamo perciò che non concederemo a nessuno l'appalto della guida sociale e politica dei lavoratori cristiani; che non ci riconosceremo se non là dove i valori, di cui siamo portatori, vedremo affermati...” (L. Labor, Replica al X congresso nazionale delle ACLI, in Scritti e discorsi, vol. 1, pp. 523-28, alla p. 525).

Pochi giorni dopo ritorna sul tema in una lettera riservata ai suoi più stretti collaboratori, nella quale afferma che il clima di cristiana libertà della sua coscienza è stato “notevolmente turbato” dalle intemperanze congressuali, che hanno rischiato “forse incoscientemente, di far franare perfino l'omogeneità culturale, morale e spirituale che per anni tutti e con tanti sacrifici abbiamo perseguito.” E aggiunge: “Mi sono trovato impotente e senza efficaci aiuti ad evitare due episodi in particolare, che personalmente ritengo inutili, irresponsabili ed anzi controproducenti: il rumoreggiamento di Rumor e la mancata votazione di Storti.” (Lettera di Livio Labor del 15 novembre 1966, in M. C. Sermanni, Le Acli. Alla prova della politica, Dehoniane, Napoli 1986, pp. 185-86, n. 31).

La mozione congressuale è approvata unanimemente e l'esito delle votazioni mostra che i parlamentari godono ancora di un largo consenso interno (Vittorino Colombo arriva secondo, subito dopo Labor, Giovanni Bersani quarto), anche se la minoranza del congresso di Bari ormai è politicamente dissolta e Livio Labor è il leader incontrastato del movimento. Infatti il Consiglio nazionale del 19 novembre 1966 lo rielegge presidente, con una mole di consensi quasi plebiscitaria (70 voti su 77 presenti, con 6 schede bianche e un voto disperso) segno che la sua strategia complessiva è largamente condivisa (VCN del 19 novembre 1966, in ASA, Serie organi statutari, b. 6, fasc. 1966; AS 27 novembre 1966, p. 3).

Il nuovo Comitato esecutivo delle ACLI è ricevuto in udienza privata da Paolo VI. L'udienza si protrae a lungo: il pontefice fa sedere gli ospiti e ascolta con pazienza il resoconto del recente congresso nazionale delle ACLI. Il Papa parla dell'importanza della formazione cristiana dei giovani, rievoca i suoi frequenti contatti con le ACLI quando era arcivescovo di Milano, e anche “i convegni festosi” per l'iscrizione dei giovani lavoratori, ricorda le origini del movimento e le sue finalità (definendo le ACLI come “benemerite associazioni”), insiste sull'apostolato d'ambiente e sull'importanza del dialogo con le altre associazioni cattoliche. (AS, 27 novembre 1966, p. 2. Nella stessa pagina è riportato quasi integralmente il comunicato de «L'Osservatore Romano»). Secondo la testimonianza di Rosati, il commento sui risultati del X Congresso nazionale è molto sintetico: il Papa si limita ad affermare che “siete andati ad extra, su un terreno sul quale noi preti non possiamo né approvarvi, né disapprovarvi.” (D. Rosati, La questione politica delle ACLI, p. 147). Questa frase è interpretata dal gruppo dirigente delle ACLI come una constatazione, totalmente condivisibile, del fatto che le scelte opinabili prese dal congresso nell'ambito politico e sindacale non debbano in alcun modo coinvolgere la gerarchia. Infatti, nello stesso numero di Azione Sociale che riferisce dell'incontro col Pontefice, è pubblicata una nota, rivista ed approvata dallo stesso Labor, in cui, dopo aver apprezzato l'attenzione di Paolo VI per i problemi delle ACLI, si afferma che: “in rapporto a temi, come quelli politici e sindacali, sui quali non operiamo direttamente […] ma sui quali sentiamo almeno di avere opinabili indicazioni da esprimere in modi debiti ed efficaci, propri di un movimento sociale di lavoratori cristiani […] l'errore sarebbe quello di pretendere di coinvolgere, in queste opinabili valutazioni, la Chiesa e la Gerarchia; e sarebbe oltretutto un andare contro il Concilio.” (AS, 27 novembre 1966). In effetti il tema del presunto coinvolgimento della gerarchia in scelte politiche e sindacali opinabili è al centro di molti interventi critici provenienti dal mondo cattolico ed in particolare dalla Gioventù d'AC e dalla FUCI. (Le ACLI, un discorso da aprire, in «Gioventù», 1 dicembre 1966; Per le ACLI si impone una scelta, «Ricerca», 15 novembre 1966). La risposta è affidata ad un ampio e articolato scritto di Emilio Gabaglio: “E' inaccettabile l'insinuazione di una nostra strumentalizzazione della Gerarchia o dell'uso a fini solo «suggestivi» che noi faremmo del nome cristiano. Né abbiamo mai preteso di realizzare in nome del Cristianesimo e su scelte opinabili l'unità dei «lavoratori cristiani», prova ne sia che ci sono molti cristiani lavoratori, anche militanti, che si guardano bene dall'iscriversi alle ACLI. Chi viene con noi ci viene per libera scelta, in considerazione degli orientamenti che andiamo sostenendo nel movimento operaio e nella società italiana, nell'elaborazione dei quali ovviamente l'ispirazione sociale cristiana non è per noi elemento indifferente o di puro contorno.” (E. Gabaglio, Le ACLI sanno scegliere, in AS, 18 dicembre 1966, p. 3).

La recezione del Concilio e la Populorum progressio