Beatrice Luciani e Marco Chisacchi

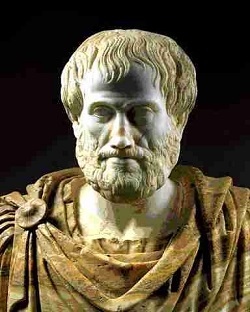

Aristotele

appunti tratti dalle lezioni di filosofia

del

prof. Maurilio Lovatti

(anno scolastico 2013-14)

Nasce nel 384 a.C. e muore

nel 322a.C. Ad Atene. Studia a lungo presso la scuola di Platone, da quando

aveva 17 anni fino all'età di 37. Era lo studente migliore della scuola ma

nonostante ciò non ne divenne capo alla morte del maestro. Mantenne

rapporti di amicizia con i platonici, aveva interessi naturalistici(derivati

probabilmente dal lavoro di medico che il padre svolgeva presso la corte

macedone), non matematici come il maestro. Chiamato alla corte del re

Filippo fu precettore di Alessandro per sette anni, dal 342 al 335-334 a.C.

Dopo questo periodo presso Pella tornò ad Atene e fondò il liceo (nome

della scuola derivato dalla vicinanza al tempio di Apollo Licio) . Costretto

a fuggire nel 323 a.C. a causa dell'odio ateniese nei confronti di

Alessandro, morì un anno dopo di malattia.

Le opere ufficiali da lui pubblicate (scritte nello stile platonico) sono

andate perdute, mentre sono stati ritrovati gli scritti acroamatici,gli

appunti preparatori per le sue lezioni (presso la cantina dei discendenti di

Naleo, figlio di Corisco). Erano quantità enormi di scritti copiati dal I

secolo d.C. e pubblicati da Andronico di Rodi. In questi scritti non usa il

linguaggio platonico ricco e forbito ma troviamo frasi interrotte e

scorrette.

Conosciamo quasi tutta la sua filosofia: Aristotele divide le scienze in tre

gruppi:

· TEORETICHE (prove di scopo pratico, sono il frutto della curiosità

umana:

Matematica (numeri e figure)

Fisica (movimento) Fisica, Cielo e Anima

Metafisica (essere,termine coniato da Andronico, Aristotele parlava di

ONTOLOGIA o FILOSOFIA PRIMA)

· PRATICHE (le scienze che aiutano l'uomo a scegliere):

Etica (bene dell'uomo come individuo) Etica Nicomachea e Eudemia

Economia (bene della casa)

Politica (bene della comunità)

· POIETICHE(insieme di conoscenze atte alla produzione di oggetti):

Arti(produzione di oggetti senza utilità)? Poietica

Tecniche(produzione di oggetti utili)

Oltre a tutte le altre scienze abbiamo poi la logica che viene trattata a

parte perchè considerata come parzialmente contenuta in ciascuna di esse.

METAFISICA

Aristotele ne fa una classificazione e definizione basata su quattro punti:

- Scienza dell'essere in quanto essere (studia la realtà in quanto tale,tutto

ciò che esiste proprio perchè esiste, se tutti gli enti divenissero si

parlerebbe di fisica e metafisica come fossero la stessa cosa ma non tutti

gli enti divengono. Mentre le altre scienze sono specifiche la metafisica è

generica)

- Scienza della sostanza (la chiama scienza della sostanza, la SOSTANZA si

contrappone all'accidente ed è un sinolo di materia forma. La sostanza è

infatti un ente,un essere mentre l'accidente è la sua proprietà, se non ci

fosse la sostanza nemmeno l'accidente potrebbe sussistere di per sé, è

come un aggettivo che si associa al nome sostanza. A sua volta la sostanza

è caratterizzata da materia che la compone e forma che la caratterizza. Non

è contraddittorio parlare di metafisica come scienza della sostanza e di

tutte le cose, di tutti gli esseri, perchè abbiamo affermato che

l'accidente non sussiste che nella sostanza e quindi quest'ultima le

comprende entrambe)

- Scienza dei principi primi: le scienze teoretiche sono necessarie, si

dimostrano tramite pensiero dimostrativo o dianoetico, in cui le teorie di

dimostrano partendo da postulati iniziali, assiomi. Questi vengono vagliati

dalla disciplina, se i postulati sono specifici, gli assiomi sono generici e

vanno vagliati dalla metafisica. E' quindi scienza dei principi primi in

quanto vaglia i principi che stanno alla base.

- Teologia (per teologia si intende scienza di Dio, ma un dio che Aristotele

chiama atto puro, contrapposto a potenza. Il divenire è passaggio da

potenza ad atto, un pulcino non è una gallina se non in potenza mentre è

un pulcino in atto, cresciuto sarà una gallina in atto. Se tutte le cose

sono in potenza e in atto al contempo, ciò implica il divenire. Dobbiamo

pensare a una realtà che sia solo in atto, completamente realizzata e

immobile la metafisica dovrebbe studiare questo ente che non diviene.)

LIBRO IV

Aristotele parla in esso del principio di non contraddizione e ne esplicita

le convinzioni acquisite nella scuola platonica. Lo riformula dando corpo al

parricidio di Parmenide già introdotto da Platone. Aristotele, in più

rispetto al Sofista, afferma che è assurdo pensare di voler dimostrare il

principio. Essendo un principio primo non è infatti da considerarsi

dimostrabile (come i postulati di geometria ,essi però sono autoevidenti).

Se viene messo in dubbio questo principio, non ne si può dimostrare la

veridicità, ma semplicemente l'indispensabilità: chiunque dica che esso è

falso, implicitamente accetta il concetto di falso che è contrario a quello

di vero e quindi afferma di per sé il principio stesso. Se un altro dicesse

invece di non affermarne né veridicità né la falsità, ma semplicemente di

non volerlo usare, l'unica soluzione a lui proponibile sarebbe quella di

stare zitto come un tronco . Quando comunichiamo qualcosa infatti e

attribuiamo un significato ad esso stiamo applicando il principio. Esso è

indispensabile per dire qualsiasi cosa.

Nel corso del tempo è stato ad esso associato il principio di bivalenza, ma

sull'universalità di questo rimangono dei dubbi. Le logiche che accettano

questi due principi sono logiche classiche. Associato al principio di

non contraddizione abbiamo il principio di bivalenza o del Terzo Escluso:

una frase può essere vera o falsa, ma non c'è una terza possibilità.

LIBRO XII

Aristotele vuole dimostrare l'effettiva esistenza dell'atto puro. Possiamo

considerare che nessuno ha mai visto un ippogrifo, eppure la nostra mente

riesce a concepirlo, se lo definiamo correttamente come concetto. L'atto puro

è definito in modo chiaro, come assolutamente privo di potenza, si tratta

però di dimostrarne l'esistenza. Per causa

nel linguaggio comune intendiamo il fattore che provoca qualcosa, un evento

che e determina un altro. Spesso abbiamo un concorso di cause a spiegare

cosa è successo. Ogni causa è condizione necessaria ma non sufficiente se

presa da sola.

Aristotele divide le cause in FORMALE , MATERIALE ( le due sono strettamente

collegate e si devono al concetto di sostanza, da sole non sono sufficienti),

EFFICIENTE (ciò che dà inizio al movimento) e FINALE (essa, con la

efficiente, rientra nelle cause motrici e indica ciò a cui tende il

movimento, lo scopo, la volontà di compierlo, questa causa risiede anche

negli esseri inanimati)

Per accettare la prova aristotelica

dell'esistenza dell'atto puro, dobbiamo accettare che "qualche movimento esiste". Se

partiamo supponendo che il vero essere non si muova, nella nostra mente

rimane comunque inevitabile la concezione di movimento e mutamento. Potremmo

pensare solo ad assiomi geometrici se nella mente non esistesse il

mutamento.

Aristotele non vuole dire che tutto si muove, ma che il movimento in quanto

tale esiste. Consideriamo A un movimento e B la sua causa: in qualunque

modo, essa sarà a sua volta dovuta da un altra causa precedente creando una

catena fino a un dato termine X.

Aristotele non nega l'esistenza delle serie infinite (come quella dei numeri

naturali) ma non ritiene

semplicemente che una serie di questo tipo sia la più adatta al movimento.

Possiamo infatti immaginare serie infinite, ma nella pratica esse non sono di

fatto concepibili, ci sarà infatti qualcosa che dà inizio alla catena. La

prima causa deve essere la cosiddetta CAUSA PRIMA INCAUSATA, un primo essere

da cui derivi il movimento. Questo ente è solo in atto o anche in potenza??

Perchè ci sia il passaggio da potenza ad atto, c'è il movimento, e se la

causa iniziale avesse qualcosa

in potenza, il movimento dovrebbe essere anche generato da un'altra causa. Ciò non è

quindi possibile. X è totalmente in atto, atto PURO. La causa prima

incausata è anche IMMATERIALE. La materia dà esistenza a enti materiali e

mutabili in forma e aspetto.

Aristotele intende il

movimento come la possibilità di assumere nuove condizioni o forme, ovvero

come un concetto comprendente ogni tipo di mutamento. Afferma che tutto ciò

che in moto è necessariamente mosso da altro, che a sua volta necessita di

altro ancora che lo muova. Non è possibile risalire all'infinito, perchè

altrimenti il movimento iniziale resterebbe inspiegato quindi dobbiamo

ipotizzare l'esistenza di un principio PRIMO E IMMOBILE, causa iniziale degli

altri e al contempo motore immobile: DIO. Non intende il Dio delle

concezioni religiose post cristiane: per lui Dio è atto puro, senza

potenza, completamente in atto e in quanto tale non contiene in sé alcuna

materia che potrebbe essere soggetta a mutamento. E' forma pura e

incorruttibile, incorporea ed eterna. Ma come fa a far muovere altro senza

muoversi? E' oggetto di amore e in quanto tale attira a sé, è forma e

perfezione e la materia nel suo caos anela ad essa.

CATEGORIE

Platone aveva parlato di cinque generi sommi, Aristotele distingue invece le

categorie: determinazioni generalissime, che ogni essere ha e non può non

avere, sono le categorie supreme dell'essere. Non sono concetti che

esprimono quindi cose specifiche, ma generalizzano ciò di cui stiamo

parlando. Abbiamo sostanza, quantità, qualità, relazione, agire, subire,

dove, quando e giacere e avere. La principale categoria è la sostanza da

cui le altre dipendono.

L'uomo non è solo sostanza e fisicità ma ha un aspetto del pensiero che

lo colloca in una dimensione superiore rispetto a quella dell'animale.

IDEE

Le idee sono separate dalle cose, fuori da esse e non si capisce quindi come

possano esserne causa. Il principio delle cose in quanto tale può risiedere

solo nelle cose stesse, nella loro forma interiore. La struttura immanente

delle cose assume quindi quello che per Platone era il ruolo delle idee.

L'uomo non sarà così un'idea, ma un insieme, la specie uomo. Considerato il

numero enorme di modi in cui di fatto una cosa può presentarsi, dovranno

esistere idee per ognuna di esse e di conseguenza le idee creano un insieme

di doppioni inutili.

LA DOTTRINA DEL DIVENIRE

Il movimento o divenire è un argomento collocabile tra metafisica e fisica.

Quando parliamo di movimento, oggi, intendiamo uno spostamento da un luogo

ad un altro in un determinato tempo. Aristotele concepisce invece quattro

tipi diversi di movimento: locale, qualitativo, quantitativo e sostanziale.

Il primo è il più comune, inteso come il cambiamento di luogo. Il

movimento qualitativo o alterazione indica il cambiamento, mutamento di una

caratteristica accidentale di un sostrato (possiamo fare l'esempio

dell'abbronzatura come movimento qualitativo: il soggetto rimane il medesimo

eppure le sue caratteristiche cambiano). Per movimento quantitativo si parla

di un cambiamento nella quantità, nell'accrescimento o diminuzione del

sostrato. Infine abbiamo il movimento sostanziale, il movimento "della

nascita e della morte, della creazione e della distruzione": esso

avviene solo se abbiamo generazione o corruzione della sostanza, dice

Aristotele.

Cercando una definizione per il movimento nel suo significato generale il

filosofo osservò che perchè si parli di movimento è necessario un

passaggio da potenza ad atto, da privazione a forma. Questo passaggio però

può essere definito movimento solo se il soggetto a questo movimento non

cambia. Ciò che nel movimento rimane invariato viene definito sostrato. Nel

caso dei primi tre tipi di movimenti il sostrato è la sostanza mentre nel

caso del movimento sostanziale è solo la materia prima a rimanere invariata

mentre la forma cambia.

LA FISICA

La fisica studia il

movimento inteso come divenire e ci si può riferire ad essa come scienza

della natura. Sebbene la scienza moderna abbia ampiamente dimostrato la

falsità delle tesi aristoteliche, essa è fondamentale perché fino a

Galileo è stata ampiamente usata e la già citata scienza moderna è nata

proprio in contrapposizione a questa fisica.

Quando si intende studiare

la fisica di Aristotele è necessario tenere conto di una premessa: le leggi

fisiche sono di carattere sostanzialmente qualitativo e non matematico come

oggi, e, soprattutto, non sono universali. Aristotele infatti distingue due

tipi di fisica: quella terrestre (o sublunare) e quella celeste. Le

differenze tra le due concernono due fattori principali: la materia e il

movimento locale. Nella fisica terrestre i movimenti locali sono

numerosissimi e tutta la materia è formata da quattro elementi

fondamentali: la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco; nella fisica celeste

invece esiste solo il moto circolare perfetto delle sfere formate dal

cosiddetto quinto elemento immutabile (o etere).

La fisica terrestre

Osservando la natura appare evidente che le cose più pesanti si trovano

naturalmente più vicino al centro della terra, quindi i quattro elementi

fondamentali tendono a disporsi secondo l'ordine (dal basso verso l'alto):

terra, acqua, aria e fuoco. Si parla di collocazione naturale. Ogni oggetto

a seconda della sua composizione tende a raggiungere il proprio luogo

naturale compiendo un movimento detto appunto naturale (da cui si evince la

spiegazione di fenomeni quali la attrazione di gravità). I movimenti

naturali si contrappongono a quelli violenti, con i quali si intendono tutti

gli altri.

Il luogo naturale agisce come causa finale.

Aristotele afferma che i movimenti naturali sono necessariamente rettilinei,

tuttavia poiché spesso più elementi interagiscono tra loro i moti non

risultano quasi mai tali.

La fisica aristotelica si basa su alcune convinzioni proprie più in

generale di tutti gli antichi:

l'assenza del vuoto, l'idea secondo la quale il movimento si trasmette solo

se viene applicata una forza ininterrottamente, ma non per inerzia e, come già detto,

l'esistenza di movimenti naturali e violenti. Su queste premesse si fonda la

spiegazione di tutti i fenomeni naturali; ad esempio i proiettili si muovono

perché spostandosi violentemente le particelle di aria aumentano di

densità davanti mentre contemporaneamente dietro si crea una specie di

depressione, secondo Aristotele si veniva così a creare una specie di

"effetto turbo". E' da notare il fatto che per la prima volta si

forniva una spiegazione ragionevole e che rendeva conto dei fenomeni.

Sempre nella fisica vengono

spiegati anche i concetti di tempo, infinito e luogo.

· Secondo Aristotele il

tempo è la misura del movimento secondo il prima e il poi, quindi esiste

solo in funzione del divenire. Esso inoltre ha sia un carattere di

oggettività che di soggettività (infatti a volte il tempo sembra

"volare")

· Aristotele afferma che non è contraddittorio pensare all'infinito, ad

esempio secondo lui il tempo è infinito poiché legato al divenire che a

sua volta è legato alla materia che è sempre esistita. Egli però

introduce il concetto di infinito potenziale: l'infinito è solo in potenza

perché in teoria possiamo dire che qualcosa è infinito, ma nella pratica il

valore che andremo a considerare, seppur molto grande, sarà sempre finito.

L'errore di Zenone stava proprio qui: egli confondeva l'infinito potenziale

con l'infinito in atto. Inoltre Aristotele individua l'infinito secondo

l'addizione e quello secondo la divisione: il tempo è infinitamente

divisibile e addizionabile mentre lo spazio è potenzialmente infinito solo

rispetto alla divisione. Infatti pensare all'infinito secondo l'addizione è

un'idea solo teorizzabile perché l'universo è finito.

· Per i Greci il luogo era visto come una specie di contenitore. Se ad

esempio si spostasse una bottiglia potremmo dire che il suo contenuto si è

contemporaneamente mosso e non mosso. Ciò è di fatto contraddittorio.

Aristotele risolve il problema dando una definizione chiara: il luogo è la

faccia interna del contenitore pensato come immobile.

Osservando il moto di

Venere Aristotele si accorse che non seguiva un moto circolare perfetto, ma

descriveva un moto di retrocessione. Noi sappiamo che ciò è dovuto al fatto che

anche la Terra compie un moto di rivoluzione intorno al sole, ma i Greci, che

credevano di trovarsi al centro dell'universo, non erano in grado di dare

una spiegazione razionale del fenomeno. Aristotele risolve il problema

supponendo che l'universo sia formato da una serie di sfere concentriche in

cui sono incastonati i corpi celesti (Luna, sole, Marte, Mercurio, Venere,

Giove e Saturno). Venere era situato al centro di tre sfere

omeocentriche, ma

con gli assi di rotazione inclinati tra loro: ogni sfera si muoveva di moto

circolare perfetto, ma interagendo con le altre il moto risultante era

irregolare. Lo stesso discorso vale anche per gli altri corpi celesti. Tra

le sfere di un pianeta e quelle di un altro c'erano delle sfere reagenti per

impedire qualsiasi tipo di interazione tra i vari corpi. In totale

Aristotele aveva calcolato l'esistenza di 55 sfere.

Egli inoltre era riuscito, con l'aiuto del matematico Eudosso, a calcolare

esattamente gli angoli tra gli assi e a prevedere i

movimenti dei pianeti, giustificando così le sue teorie.

DE ANIMA

Il terzo libro del De anima contiene un'importante sezione a

proposito dell'anima umana. Mancano però la parti finali delle righe che

definiscono l'intelletto attivo come sostanza inalterabile e incorruttibile.

Per anima non si intende il moderno concetto religioso, ma un principio

vitale che caratterizza tutti gli esseri viventi, la "forma prima di un

corpo che possiede la vita in potenza". Se oggi parliamo di esseri

viventi indistintamente come di quelli che compiono un ciclo vitale basato

su nutrizione e riproduzione, allora Aristotele distingueva tre anime:

VEGETALI (anima vegetativa, nutrizione e riproduzione) ANIMALI (SENSIBILE,

caratteristiche dell'anima vegetativa unite a movimento e sensi) e UOMO (con

le caratteristiche delle altre due anime più l'aspetto fondamentale

dell'anima razionale). Detto in questo modo sembra che l'uomo sia dotato di

tre anime. Aristotele spiega quindi che l'anima è una sola ma può assumere

la funzioni inferiori (mentre, per esempio, l'anima vegetativa sa svolgere

solo le proprie).

Ciò che distingue animale da uomo è la capacità di giudizio (capacità di

coordinare correttamente due elementi di una frase) e di astrazione. Il

processo mentale che porta all'astrazione sta nelle quattro fasi: SENSIBILE

IN POTENZA - SENSIBILE IN ATTO - INTELLIGIBILE IN POTENZA - INTELLIGIBILE IN ATTO.

Tra sensibile in potenza ed in atto sta il fatto di percepire con i sensi

qualcosa che è potenzialmente percepibile (se non ci sono quindi ostacoli

fisici tra noi e la cosa stessa). Tra la seconda e la terza fase non c'è

differenza: una volta che i sensi hanno in

possesso quella che è una sensazione qualsiasi, siamo in grado anche di

capirla, di pensarla.

Si parla poi di astrazione intendendo un processo

disindividuante che dalla conoscenza sensibile particolare permette di

arrivare al concetto generale. L'intelletto che consente il passaggio è

quello attivo (capacità di far passare in atto i concetti generali che sono

in potenza nelle immagini sensibili, che sono particolari come le cose),

diverso dall'intelletto passivo. Quello passivo è

caratterizzato dal semplice fatto di ricevere informazioni varie attraverso

i sensi.

LA LOGICA

La parola logica fa pensare a una metodo di ragionamento. E' necessario

premettere la distinzione tra frasi (proposizioni) e ragionamenti in

relazione ai termini vero e valido o corretto. Vero e falso sono caratteristiche

attribuibili a un'affermazione o una frase, che è considerata vera se

corrisponde alla realtà. Corretto e scorretto, valido e non valido sono attribuiti a un

ragionamento. Aristotele crea una logica formale per cui non è importante

tanto la verità del contenuto quanto di fatto la correttezza del

ragionamento,definito tale se la conseguenza dipende (deriva) direttamente

dalle premesse.

CONCETTI: sono gli oggetti (universali) del nostro discorso, collocabili in una

scala in relazione a due caratteristiche: estensione (numero di individui a

cui fa riferimento il concetto) e comprensione (insieme delle note o

caratteristiche di un concetto). In base a questa scala possiamo arrivare

dall'individuo singolo a specie o generi che lo comprendono. La sostanza

prima è l'individuo singolo che non può essere usato come predicato, la

sostanza seconda è un qualsiasi genere o gruppo superiore che lo comprenda

l'individuo.

La logica è l'arte del ben

ragionare , dell'associare preposizioni in modo corretto. Si prendono in

esame associazioni di enunciati dalla caratteristica dichiarativa di poter

essere definiti veri o falsi (frasi APOFANTICHE o descrittive opposte alle

prescrittive, sono espressione verbale dei giudizi). Le frasi apofantiche si

dividono in universali, particolari (e anche singolari); affermative o

negative.

Nascono così universali affermative, universali negative (tra loro

contrarie , possono essere entrambe false, ma non entrambe vere), particolari

affermative e particolari negative (tra loro sub contrarie, possono essere

entrambe vere ma non entrambe false). Le affermative sono legate tra

particolari e universali da vincolo di subalterne (non si possono

paragonare). Particolare affermativa è contraddittoria rispetto

all'universale negativa (se una è vera l'altra è falsa) così come le

universali affermative e le particolari negative.

Due frasi possono essere legate da asserzione, necessità e possibilità.

Aristotele formula due leggi: LA VERITA' STA NEL PENSIERO e LA MISURA DELLA

VERITA' E' L'ESSERE.

IL SILLOGISMO

Il sillogismo è il ragionamento per eccellenza , basato su proposizioni

strettamente collegate da nessi: premessa maggiore,premessa minore e

conclusione. La premessa maggiore è quella che contiene al suo interno il

concetto più esteso.

In ogni ragionamento rientrano tre termini riferiti alla realtà. Si chiama

termine medio quel termine che è presente nelle due premesse e non nella

conclusione.

Ogni proposizione è costituita quindi da due termini e può essere, come

detto precedentemente: affermativa,negativa, universale, particolare. Ognuna

di queste possibilità esiste per premessa maggiore, minore e conclusione.

Nel combinare le possibilità esse risultano essere 64.

Otteniamo le cosiddette tre figure, in ciascuna delle quali ottengo sempre

la struttura soggetto-predicato, ma con ordine variabile delle posizione in

cui incontriamo il termine medio. Se esso è prima soggetto e poi predicato

otteniamo la prima figura, se è solo predicato in entrambe le premesse

otteniamo la seconda e se è solo soggetto la terza (esiste anche la prima

invertita).

Combinando le possibilità precedenti a queste quattro figure otteniamo 256

modi possibili di cui però,come verificò Aristotele, solo 19 sono validi

(quattro della prima, quattro della seconda,sei della terza e cinque della

quarta).

Questa logica è stata considerata perfetta per circa 2000 anni. Ha però un

problema fondamentale: non permette di trattare l'ambito matematico, i

predicati possono essere solo monadici, riferiti cioè a un unico soggetto

(rapporti come doppio, maggiore, minore e parentele di vario tipo non possono

essere trattati).

ETICA

All'interno dell'enciclopedia delle scienze, nella categoria delle scienze

pratiche rientrano etica, politica ed economia. L'etica è definibile come

l'insieme delle conoscenze che servono ad orientare l'agire dell'uomo, a

guidarci facendoci scegliere cosa fare in base a determinati criteri.

Abbiamo due scritti aristotelici sull'argomento : l'Etica Nicomachea, più

lunga e dedicata al figlio di Aristotele, Nicomaco e l'etica Eudemia, più

breve e dedicata al discepolo Eudemo.

E' evidente che ogni azione e scelta umana sia fatta in vista di un bene che

appare buono e desiderabile. Il bene e il fine quindi coincidono. La frase

con cui si apre l'Etica Nicomachea è: "Tutti gli uomini desiderano

essere felici", ecco perchè il fine ultimo viene fatto corrispondere

alla felicità in sé. Ovviamente prima della felicità vera e propria, ci

sono altri obiettivi a cui tendiamo, in base a cui compiamo determinate

scelte.

Il significato ultimo dell'insieme di azioni compiute dall'uomo è definito

sommo bene e corrisponde alla felicità. In cosa consiste però la felicità

a cui tendiamo? Aristotele distingue quattro oggetti

principali di desiderio: denaro, onore, piacere e sapere. Secondo la tesi

dell'edonista, colui che vive del piacere, il piacere in sé corrisponde al

fine ultimo: più piacere si ha, più felici si è. Il piacere a parità di

condizioni è sicuramente positivo, anche per Aristotele, ma non è detto che

ciò che una persona considera piacevole lo avvicini necessariamente alla

felicità. Colui che identifica la felicità nel denaro e l'avaro. Si

potrebbe anche identificare la felicità coll'onore, inteso come auctoritas,

prestigio,gloria

(insieme di aspetti che rendono una persona rispettata ed ammirata). E' poi

innegabile che per natura l'uomo desideri sapere.

Per primo Aristotele scarta il denaro, convenendo sul fatto che si tratti di

un mezzo per raggiungere altri fini, mentre considera gli altri tre fini

come desideri naturali dell'uomo. Li colloca però in una scala decrescente

a partire da sapere, onore (perchè non dipende direttamente da noi) e

piacere (vista la sua caducità, la non stabilità).

Gli ultimi due non devono contrastare il sapere.

Aristotele riflette sul fatto che ognuno risulta essere felice quando svolge

l'attività che gli è propria. Da ciò si desume che l'uomo sarà felice

solo vivendo secondo ragione. L'uomo tenderà inevitabilmente alla

felicità, non potrà scegliere il fine. Il modo che verrà però utilizzato

per raggiungerla, optando per la via della virtù o del vizio,

dipende dall'uomo stesso. Aristotele chiama libero ciò che ha in sé il

principio dei propri atti. La libertà della riflessione aristotelica è

però diversa dal concetto di libero arbitrio che nascerà colla visione

cristiana. Si parla con esso di indifferenza della volontà rispetto ai suoi

possibili elementi determinanti. Per Aristotele invece la scelta risulta

condizionata dall'oggetto e dalle sue caratteristiche. Nel Medioevo questo

aspetto è esagerato nell'aneddoto dell'asino di Buridano (Jean Buridan) nel

quale si estremizza il concetto aristotelico in base al quale la volontà

dell'uomo segue necessariamente il giudizio dell'intelletto: se tra due

oggetti uno non è ragionevolmente migliore al punto di poter essere scelto,

nulla ci permetterà di prendere una decisione. Secondo Buridan,

però,l'uomo è in grado di sospendere il giudizio dell'intelletto e

propendere per l'una o l'altra scelta.

Per Aristotele l'amicizia

è intesa con un'accezione diversa rispetto a quella moderna, per cui con

questo termine intende tutti i rapporti di affetto e attaccamento che legano

due persone. Essa è vista come virtù o comunque come strettamente

correlata ad essa. Non risulta solo indispensabile alla vita, ma anche

piacevole. Si distinguono tre tipi diversi di amicizia: di utilità,di

piacere, di virtù. Nei primi due casi le persone coinvolte non si amano per

sé stesse, bensì per ciò che dall'amicizia ricavano.

LA POLITICA

Aristotele si distacca dalla concezione di Platone della politica (che

era una concezione prescrittiva, normativa, su come dovesse essere una società giusta,

non su come fosse effettivamente). Aristotele risulta essere più empirico: si fece inviare tutte le costituzioni che poteva da amici

provenienti da altre città-stato e confrontandole cercò di trarre gli

elementi comuni. Come Platone, contro i sofisti, credeva nell'esistenza di

una natura di fondo dell'uomo. In base a questa convinzione arrivò però a

creare vari problemi e contraddizioni: molte città prevedevano infatti

schiavitù e superiorità dell'uomo sulla donna e, pensando a questi fatti

come naturali, divenne difficile distinguere i dati di fatto dalle reali

caratteristiche naturali.

Per Aristotele l'origine

della vita associata sta nel fatto che l'individuo come tale non basti a sé

stesso e non possa da solo giungere alla virtù. Lo stato è una comunità

che non ha come scopo la sola esistenza umana ma l'esistenza materialmente e

spiritualmente felice.

Esaminate le varie costituzioni Aristotele ne distinse tre fondamentali:monarchia, aristocrazia e

politia. A questi tre tipi di governo

fisiologici se ne associavano altri tre detti patologici: tirannide,

oligarchia e democrazia (degenerazioni dei tipi di governo fisiologici).

Un buon governo doveva essere caratterizzato da prosperità materiale, vita

virtuosa e felice dei cittadini(persone di indole coraggiosa ed

intelligente), presentare un numero consono di abitanti e una situazione

geografica adatta, rifiutare la comunanza delle donne e della proprietà,

essere caratterizzato da eterogeneità del tessuto sociale.