La basilica di San Lorenzo in Lucina e la cappella Lovatti a Roma

Cenni storici e artistici, con l'elenco aggiornato delle persone illustri seppellite in basilica

La basilica

sorge sul luogo del martirio del santo, morto durante le persecuzioni di

Valeriano nel 258 d.C. La zona era anticamente

occupata dal Campo Marzio settentrionale, un'area pianeggiante di origine

alluvionale, fra il Tevere e il Pincio, dove l’imperatore Augusto vi

aveva fatto erigere il proprio Mausoleo, nel 29 a.C. e l’ARA PACIS

AUGUSTAE, nel 9 a.C., come esaltazione alla propria gloria dinastica e per

la pace ottenuta; anche Adriano, imperatore tra il 119 e il 138 d.C., vi

fece fare lavori. Qui sorgeva un vero e proprio quartiere, con un’insula,

di cui oggi, visitando la parte sotterranea della Basilica attuale, si

possono vedere i resti. Questa zona è visitabile solamente l’ultimo

sabato del mese. La

basilica, costruita per volere di Sisto III [432-40], venne

restaurata durante il pontificato di Pasquale II nel 1281-87 ed in

seguito nel 1606, quando la chiesa venne affidata ai Chierici Regolari

Minori.

Il restauro del 1600 fu opera di Cosimo Fanzago, mentre nel 1858

l'architetto Busiri Vici aggiungerà all'interno due cappelle ed

eliminerà le decorazioni barocche. I sotterranei della basilica

conservano testimonianze architettoniche risalenti al II secolo. La

facciata è a capanna, con timpano triangolare e grande oculo centrale,

preceduta da un portico architravato. A fianco il campanile

romanico a cinque ordini. L'interno è diviso in tre navate, ma appare

come un'unica navata in quanto le navate laterali sono interamente

occupate dalla cappelle (quattro a destra e quattro a sinistra, oltre al

battistero) e non sono dunque percorribili in senso longitudinale. A

fianco del presbioterio vi sono inoltre due cappella frontali.

Sotto la Chiesa

l'area archeologica che permette di ricostruire le fasi edificatorie e le

vicissitudini storiche della stessa. Accanto alla Sagrestia, si trova un

corridoio, antistante la sala parrocchiale, detta Laurentina, che dà

l'accesso ai sotterranei, portati alla luce da lavori di scavo. Le tracce

concrete che si possono vedere proprio in corrispondenza della navata

centrale e della sua parte meridiana sono in primo luogo un vano pavimentato

a mosaico bianco e nero con disegni geometrici, tipici del II secolo d.C.,

mentre il muro perimetrale dell'abside poggia su di un rettilineo, di epoca

precedente, affrescato con elementi vegetali e spartizione della parete con

larghe fasce.

Dagli scavi, si è

appurato che proprio sotto la Basilica si trovava un'insula, un po'

paragonabile ai nostri condomini moderni, costruita agli inizi del III

secolo, "che taglia le strutture precedenti con una maglia di pilastri

cruciformi, che interessano tutta la sezione centrale della Chiesa, dal filo

della soglia originaria della Chiesa del V secolo fino al zona della cripta

sotto l'abside, coinvolgendo sia il pavimento che la parete affrescata. È

proprio il filo della soglia della Chiesa primitiva a dare la percezione

della sovrapposizione dell'edificio sacro su quello che evidentemente avrà

avuto una normale edificazione civile, residenziale e commerciale".

Una di queste residenze era di proprietà di una certa Lucina, che

aveva fornito ospitalità alle prime comunità cristiane per le loro

riunioni, e lì il 1 ottobre 366 si è svolto il Conclave che ha eletto Papa Damaso,

che aveva come

segretario niente meno che S. Girolamo, Padre della Chiesa. Qualche

giorno prima, il 24 settembre 366, un gruppo di sacerdoti, con i diaconi

Ursino, Amanzio e Lupo, si era riunito nella basilica di papa Giulio in

Trastevere (S. Maria in Trastevere) e aveva proclamato vescovo di Roma il

diacono Ursino. I seguaci di Ursino saranno poi ricondotti all'obbedienzia

al legittimo Pontefice. Damaso sarà canonizzato e la ricorrenza di San

Damaso è l'11 dicembre.

Nella prima metà del V secolo, il luogo fu adibito o trasformato in chiesa. Della prima basilica

abbiamo notizia nel Liber Pontificalis, riguardo alla vita di Sisto

III, papa da 432 al 440 dove si legge che egli fece anche una basilica

dedicata a San Lorenzo, con la concessione dell'imperatore Valentiniano II,

basilica di cui abbiamo pochissime notizie. Di essa, si possono vedere: le

tre soglie, poggianti sui resti dell'insula, ai quali si sovrappone la

facciata odierna, che mantiene una sola delle tre porte originarie; le

strutture corrispondenti alle tre navate originarie e al rialzamento del

pavimento della basilica nel XVI secolo; il muro di fondazione della navata

centrale in mattoni e tufelli.

E' stato portato alla luce anche un reperto molto importante:un Battistero

situato al medesimo livello della prima basilica, sotto la Sala dei Canonici

(attuale Museo Parrocchiale): costituito da un fonte con vasca annessa, le

cui funzioni non sono del tutto chiarite (battesimo dei bambini o riserva

d'acqua). Esso è databile al V sec. d.C. e fu demolito tra il 1441 -1451,

per costruire la Cappella di S. Giovanni Battista, oggi Sala dei Canonici.

Papa Benedetto II, dal 684-685, intraprese dei lavori di restauro e donò dei paramenti alla Chiesa di San Lorenzo "qui appellatur lucinae" (ovvero: "che si chiama di Lucina"), dal quale si evince che era già nota questa nomea. Seguirono in vari secoli, molti interventi sull' edificio e donazioni da parte dei papi. Dai documenti storici vengono annotate anche due inondazioni della Chiesa, dovute allo straripamento del Tevere nella metà del IX secolo. Nel portico antistante la chiesa una lapide indica il livello raggiunto dalla piena.

Nel 1084 la chiesa subì saccheggi da parte dei Normanni guidati da Roberto il Guiscardo, a seguito dei quali furono eseguiti ampi lavori di ristrutturazione nel secolo successivo. Nel 1103 l'antipapa Anacleto II dedica la Chiesa il 25 maggio e depone le reliquie di Alessandro e altri martiri nell'altare maggiore. Nel 1112 il papa Pasquale II depone numerose reliquie della Chiesa: la graticola, che proveniva da un vecchio altare della Chiesa, viene portata presso l'altare maggiore; le reliquie di San Ponziano e i suoi compagni martiri dell'Acquatraversa e molte altre.

Sulla cattedra Papale, che oggi è nascosta da una porta del coro dietro l'altare maggiore, c'è un'iscrizione dell'antipapa Anacleto II, che afferma che papa Pasquale II aveva fatto levare la graticola da un vecchio altare, con due ampolle di sangue e che il vescovo Leone Ostiense aveva ricollocato il tutto sotto questo nuovo altare e questa è la più importante testimonianza della ristrutturazione medievale della Chiesa.

Quando nel 1606 venne data in custodia all'Ordine dei Chierici Regolari Minori di San Francesco Caracciolo, la basilica, da paleocristiana, si trasformò in barocca: furono rialzate le mura e il tetto della navata centrale; le cappelle laterali furono allestite gradualmente e furono tutte completate nel 1779. In breve, attorno alla metà del XVII secolo l'interno fu completamente trasformato da Cosimo Fanzago, che trasformò la chiesa in un aula a navata unica e ridusse le navate laterali a cappelle gentilizie (notevole la "Cappella di San Giuseppe" concessa "in perpetuo" alla famiglia degli Ottoboni Duchi di Fiano e distrutta nel 1943 dal Carlo Cremonesi per farne il suo sepolcro). Un ulteriore restauro del XIX secolo eliminò le decorazioni in stile barocco lasciando in opera solo il pulpito.

Nel 1800, sempre a causa della persistente

umidità, venne condotto un nuovo restauro durato il quale fu

completamente rifatto il soffitto e furono costruite due nuove Cappelle ai

lati del presbiterio. Dopo il 1870, con l'Unità d'Italia, la Chiesa

passò al Fondo per il Culto e dal 1906 è gestita dal clero secolare

della diocesi di Roma.

Tra il 1918-1919, il cardinale Gasparri curò un ennesimo restauro

di tutte le superfici, mentre nel 1927 la Soprintendenza ai Monumenti

riportò il portico al suo aspetto originario.

Dato il persistere del problema dell'umidità, negli anni 1982-87 sono

stati fatti degli scavi e dei restauri dei sotterranei da parte della

soprintendenza archeologica di Roma che hanno permesso un

"miglioramento della circolazione dell'aria e un notevole beneficio

per tutto l'edificio".

Il 18 luglio 1910 si celebrò il funerale del padre di mons. Domenico Tardini, che sarà cardinale dal 1958 e Segretario di Stato di Giovanni XXIII. Così lo ricorda Tardini nel suo diario: "La Chiesa di S. Lorenzo in Lucina era discretamente popolata: in enorme maggioranza eran seminaristi e amici miei. La musica fu eseguita dai migliori cantori di Roma: li avevo chiamati io, avevo stabilito io il programma. L'accompagnamento funebre fu fatto da un certo numero di cappuccini e con una qualche solennità..."

Il 18 marzo 1928 nella chiesa si celebrò la consacrazione episcopale di mons. Pietro Ciriaci, che sarà cardinale dal 1953 e titolare di S. Lorenzo in Lucina dal 1964 alla morte. Mons. Ciriaci fu consacrato vescovo dal card. Pietro Gasparri, Segretario di Stato vaticano, concelebranti mons. Carlo Cremonesi e mons. Agostino Zampini.

L'ingresso della Chiesa

oggi è costituito da un portico con sei colonne di granito con capitelli

e basi, sormontato da un'architrave realizzata da un enorme colonna

scanalata antica, di reimpiego, mentre il coronamento con frontone

triangolare e modanature è più alto perché corrisponde al rialzamento

dei muri della navata centrale effettuato nel 1643. In questo portico di

ingresso sono state collocate varie iscrizioni e rilievi ritrovati a più

riprese nell'area di scavo, tra il 1927-28.

Il campanile è sulla destra della facciata, in stile romanico, databile

al XII secolo ed attribuito a maestranze romane.

Nella visita della chiesa

si possono seguire tre itinerari.

- Itinerario Cristologico, seguendo principalmente tre momenti

fondamentali della Vita terrena di Gesù, rappresentati dal Battesimo

(prima cappella a sinistra, quella del Battistero),che segna l'inizio

della Sua vita pubblica; la Crocifissione, momento crucciale,

rappresentato

principalmente dalla presenza sull'altare dell'opera di Guido Reni

(1575-1642), "Il Crocifisso", dipinto tra il 1637 e il 1640;

abbiamo anche la Cappella del Crocifisso (cappella frontale destra), che conserva un imponente

crocifisso ligneo del sedicesimo secolo e nella quale è collocato il

monumento funerario in onore di Umberto II, ultimo re d'Italia, ricordato

come il "re di maggio"; l'Ascensione di Cristo, dipinto al

centro del soffitto a cassettoni, dove Cristo risorto è tra i Santi

Lorenzo, Damaso, Lucina è di Francesco Caracciolo, opera del 1857.

- Itinerario Mariano.

Molti i riferimenti alla Vergine in questa Basilica, che è impossibile

descrivere tutti. Sulla volta si hanno scene che raccontano fatti della

vita di Maria attribuite a Simon Vouet (1590 -1649), che raffigurano la sua

Nascita (episodio tra l'altro non descritto nei Vangeli Canonici, ma solo

negli Apocrifi), l' Annunciazione, la Presentazione al Tempio,

l'Assunzione. Abbiamo una Annunciazione, di Ludovico Gimignani, allievo

del Reni, copia dipinta nel 1664 sull'originale di Guido Reni conservato

nella cappella omonima al Quirinale. Sicuramente l'immagine più in vista

è quella presente nella Cappella dell'Immacolata (cappella frontale

destra), che risale al XIX sec.

e

che si ritiene eseguito nella circostanza della proclamazione del dogma

dell'Immacolata Concezione da parte di papa Pio IX. L'autore si è

ispirato alla visione descritta nel libro dell'Apocalisse 12,1: "Nel

cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna

sotto i suoi piedi". Nella quarta cappella sul lato destro, quella

dell'Annunciazione, vi sono le sculture eseguite da Gian Lorenzo Bernini per

incarico di Gabriele Fonseca, un'illustre medico che al tempo era

proprietario della cappella stessa. Un dipinto curioso della Vergine lo si

può osservare al di sopra della cappella di San Francesco d'Assisi e

Santa Giacinta Marescotti, intitolato Madonna delle Grazie, attribuito a

Girolamo Siciolante da Sermoneta (1521 1575), eseguito con una tecnica

piuttosto rara, olio su ardesia. Sul capo della Vergine risplende una

corona di stelle, notiamo il volto dolce e sorridente di Maria che ha le

braccia sollevate e le tre dita allargate, curiosa iconografia

-

Itinerario

laurentino, cioè relativo a San Lorenzo martire, il titolare della

Chiesa. San Lorenzo fu il primo dei sette diaconi di Roma, che secondo la

tradizione subì il martirio durante la persecuzione dell'imperatore

Valeriano, che nel 258 d.C. aveva ordinato l'uccisione di vescovi, preti e

diaconi cristiani con relativa confisca dei loro beni. In questa

persecuzione fu decapitato anche papa Sisto II. Il 10

agosto San Lorenzo è martirizzato e padri della Chiesa come

Sant'Agostino, Sant'Ambrogio e San Prudenzio ci hanno tramandato che subì

il supplizio della graticola. La Tradizione vuole che questo strumento sia

presente nella Basilica: sotto l'altare della cappella Lovatti è

visibile l'urna contenente la reliquia della graticola, mentre il

reliquiario con le catene di San Lorenzo è conservato nel Museo

parrocchiale.

Il culto di San Lorenzo martire si diffuse subito a Roma, tant’è che

egli

fu il primo fra i martiri ad avere un culto all'interno della

città, nella chiesa di San Lorenzo in Damaso, edificata ai tempi di papa Damaso

(366 –384). In epoca Medioevale esistevano più di 30 chiese, a Roma,

dedicate a San Lorenzo, e ancor oggi ce ne sono otto: oltre a San Lorenzo in

Lucina, S. Lorenzo fuori le mura al Verano, dove è

seppellito, S. Lorenzo

in Damaso, dove ha svolto il servizio di diacono, S. Lorenzo de'

Speziali in Miranda, dove è stato condannato a morte, S. Lorenzo in Fonte,

dove fu imprigionato, S. Lorenzo in Panisperna, dove fu

martirizzato, S. Lorenzo

in Palatio (vicina a San Giovanni in Laterano, era la cappella dei

Pontefici nel Medioevo, a cui si accede dalla Scala Santa) e S. Lorenzo in Piscibus

(smantellata nel 1936 e poi ricostruita per la realizzazione di via della

Conciliazione; vi si trovava anche il Martirio di San Lorenzo di Giacinto Brandi poi

scomparso). Una nona chiesa, S.

Lorenzo ai Monti, di epoca medioevale, fu demolita nel 1933

durante la realizzazione di via Fori Imperiali (si trovava alle pendici

del Campidoglio, sul Clivus Argentarium, vicino a via Macel de'

Corvi).

Sant'Ambrogio ricorda San Lorenzo come il martire della carità,

perché vendette tutti i tesori della Chiesa e distribuì il ricavato ai

poveri, piuttosto che farli confiscare dalle autorità romane. Nella

tradizione popolare, le stelle cadenti del 10 agosto, festa del Santo,

sono ritenute le scintille della graticola su cui San Lorenzo fu

martirizzato.

la crocifissione di Guido Reni, pala dell'altare maggiore

Descrizione

della chiesa

L'altare maggiore è opera di

Carlo Rainaldi. Dietro è

collocato il famoso crocifisso di Guido Reni, mentre il coro è decorato

con Vergine e santi da Placido Costanzi (1702-1759). La pala di Guido Reni (1575-1642)

fu dipinta a Bologna tra il 1637 e il 1638 e donata dalla marchesa Cristina Duglioli Angelelli,

che aveva portato il quadro a Roma nel 1644. La marchesa, morta l'8

gennaio 1669, aveva disposto esplicitamente la

donazione del dipinto alla basilica nel suo testamento dell'anno

precedente, nel quale esprimeva anche la volontà di essere sepolta nella

stessa chiesa di San Lorenzo in Lucina.

Il soffitto a cassettoni

della navata ha al centro un dipinto raffigurante l'Ascensione di Gesù

con san Lorenzo, san Damaso, santa Lucina e san Francesco

Caracciolo di Roberto Bompiani (1821-1908). Alle pareti il

ciclo di dipinti con episodi della vita di San Lorenzo risale al 1860 ed

è sempre opera del Bompiani.

Cappelle lato destro

1) La prima cappella a partire dall'ingresso è dedicata a San Lorenzo e dalla metà dell'Ottocento è in concessione alla famiglia Lovatti (vedi la descrizione nel relativo paragrafo, più sotto).

2) La seconda cappella, disegnata da Carlo Rainaldi, è dedicata a Sant'Antonio e contiene i dipinti del pittore fiammingo Jan Miel (1599-1663) sulla vita del Santo a destra e a sinistra dell'altare.

Tra la seconda e la terza cappella si trova il monumento a Nicolas Poussin, realizzato tra il 1829 e il 1830 da Paul Lemoyne e Louis Desprez per volontà dello scrittore Francoise René de Chateaubriand.

3) La terza cappella è dedicata a San Francesco Caracciolo (1563-1608), fondatore dell'Ordine dei Chierici regolari minori, al quale la basilica fu affidata dal 1606 al 1873. La pala dell'altare, San Francesco Caracciolo adora il Santissimo Sacramento, è stata dipinta nel 1752 da Ludovico Stern (1709-1777).

4)

La quarta cappella, dedicata all'Annunciazione, detta Cappella Fonseca dalla famiglia committente, è

stata disegnata da Gian Lorenzo

Bernini (1598-1680), che ha scolpito, tra il 1668 e il 1674,

anche il busto del marchese Gabriele Fonseca, che era anche

il medico di papa Innocenzo X. La pala dell'altare è l'Annunciazione di Ludovico Gimignani

(1643-1697), copia dell'affresco di Guido Reni realizzato nel

1610 nel palazzo del Quirinale. Il busto di Isabella Cardoso

Gomez, moglie di Gabriele Fonseca (1586 circa-1668) fu fatto

eseguire dalla figlia Antonia Fonseca Arboli dallo scultore Giulio

Cartari (1642-1699), discepolo e fedele collaboratore di Gian

Lorenzo Bernini. Sulla cupola della cappella gli angeli in stucco sono

stati realizzati tra il 1662 e il 1670 dalla Scuola del Bernini.

Cappelle lato sinistro

1) La prima è il battistero, opera del 1715 circa dell'architetto Giuseppe Sardi (1688-1770). Il quadro centrale del battistero, raffigurante il Battesimo di Cristo è di Giuseppe Nasini (1657-1736).

2) La seconda cappella, dedicata a San Carlo Borromeo. La pala d'altare San Carlo porta in processione il chiodo della croce (1618) è di Carlo Saraceni (1585-1625), insigne e maggior discepolo di Caravaggio (è l'autore del celebre Transito della Vergine del 1610, nella chiesa di Santa Maria della Scala a Trastevere, che sostituì La morte della Vergine di Caravaggio, rifiutato dai carmelitani, ora al Louvre di Parigi). I dipinti delle pareti laterali (a destra San Carlo comunica gli appestati e a sinistra San Carlo distribuisce l'elemosina ai poveri) sono di Gregorio Preti (1603-1672).

3) La terza cappella è dedicata a San Giovanni Nepomuceno, canonico della cattedrale di Praga, fatto uccidere nel 1393 tramite annegamento (per il suo rifiuto di rivelare quanto detto in confessione dalla regina) dal re di Boemia Venceslao di Lussemburgo (1361-1419). San Giovanni è stato proclamato Santo da papa Benedetto XIII nel 1729. All'altare maggiore vi è la statua del Santo in marmo, opera di Gaetano Altobelli del 1737, sulla parete sinistra san Giovanni prigioniero di fronte al Re di Boemia, sulla parete destra San Giovanni condotto al martirio sul fiume Moldava, nei pressi del ponte Carlo.

Tra la terza e la quarta cappella è collocato il pulpito in marmo realizzato nel 1649-50 da Cosimo Fanzago (1591-1678).

4) La quarta cappella, è dedicata a San Giuseppe. La pala d'altare è di Alessandro Turchi (1578-1649) e raffigura la Sacra Famiglia, mentre sulla parete sinistra vi è la tomba col busto marmoreo del cardinale Carlo Cremonesi (1866-1943), titolare della basilica dal 19 dicembre 1935 alla morte. Questa cappella era la cappella gentilizia dei principi Ottoboni Duchi di Fiano (la famiglia di Papa Alessandro VIII) che l'ebbero, con Breve pontificio, in "concessione perpetua" (è ancora visibile, in alto all'ingresso, il loro stemma). Nel 1943 la Cappella è stata snaturata dalla originaria destinazione per divenire il sepolcro del cardinale Cremonesi ed è stata rivestita di marmi verdi, che hanno coperto le lapidi dei defunti Ottoboni.

5) La quinta cappella è intitolata a San Francesco d'Assisi e a Santa Giacinta Marescotti (1585-1640). La pala d'altare, la Morte di S. Giacinta Marescotti (1736) è di Marco Benefial (1684-1764); sulla parete di sinistra La tentazione di San Francesco, e su quella di destra La vestizione di San Francesco entrambi di Simon Vouet (1590-1649) dipinti nel 1636 circa, come gli affreschi della volta (San Pietro, S. Paolo, Santa Maria Maddalena, Santa Chiara d'Assisi, Santa Lucia). In alto, sulla cimasa, la Madonna in gloria di Bernardino Luini (1480-1532). I due dipinti del Vouet dedicati a San Francesco hanno esercitato una profonda influenza sulla pittura romana del Seicento e del primo Settecento; per oltre un secolo questi due dipinti, assieme alla Crocifissione di Reni, hanno costituito la maggior attrattiva artistica della basilica.

Marco

Benefial, Morte

di santa Giacinta Marescotti (1736)

Cappelle frontali

La cappella sinistra è dedicata al cuore immacolato di Maria, denominata anche cappella dell'Immacolata Concezione, quella destra è detta del Crocifisso.

La cappella Lovatti

La prima cappella a destra fu concessa alla famiglia Lovatti sotto il pontificato di Pio IX alla metà del XIX secolo. Nel secolo XVII era stata posta sotto la protezione della famiglia Monatana. L'originaria decorazione seicentesca della cappella, opera di Tommaso Salini (1575-1625), Giovanni Baglione (1573-1643), e Giovanni Battista Speranza (1600-1640), purtroppo non si è conservata. Nella cappella sono collocate le tombe di Clemente (1777-1859), Matteo (1770-1849) ed Edmondo (1845-1855) Lovatti e quella del card. Pietro Ciriaci. La pala dell'altare della cappella Lovatti è di Sigismondo Rosa (mediocre allievo di Carlo Maratta e di Tommaso Chiari), dipinta nel 1716, e raffigura Lucina mentre presenta la pianta della chiesa a San Lorenzo. Sotto la mensa dell'altare è posta un'urna del XVIII secolo che contiene i resti della graticola con la quale, secondo la tradizione, Lorenzo fu martirizzato. Sulla parete sinistra della cappella, il dipinto di Giuseppe Creti (XIX sec.) raffigura San Lorenzo che presenta i poveri a Daciano, Prefetto dell'Urbe nel 258, con un esplicito richiamo alla tradizione, secondo la quale Daciano concesse tre giorni a Lorenzo: se avesse consegnato i tesori della chiesa romana, avrebbe avuto salva la vita. Il 10 agosto Lorenzo si presentò al Prefetto seguito da un corteo di poveri e disse: «Ecco questi sono i nostri tesori: sono tesori eterni, non vengono mai meno, anzi crescono.» Nella parete destra il martirio di San Lorenzo è rappresentato in un dipinto, sempre di Giuseppe Creti.

L'incarico per la realizzazione del monumento funebre di Matteo Lovatti fu dato allo scultore Giuseppe Guidi (probabilmente un parente della moglie) che realizzò un monumento di stile neo rinascimentale con un coronamento a volute di acanto con al centro il busto del defunto ed in basso una corona d’alloro con i simboli delle arti e delle lettere.

Pietro

Ciriaci (1885-1966), titolare come cardinale presbitero della chiesa

dal 1964 al 1966, divenne cardinale nel 1953. Laureato in filosofia,

teologia e diritto, sacerdote nel 1909, vescovo dal 1928, insegnò

filosofia al Collegio di Propaganda Fide e al S. Apollinare e poi fu

nunzio in Cecoslovacchia e Portogallo. Il 20 marzo 1954 fu nominato

Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio. Partecipò ai conclavi

del 1958 e del 1963 e al Concilio Vaticano II, durante il quale fu

presidente della commissione sulla disciplina del clero e redattore del

decreto conciliare Presbyterorum Ordinis. Prima del Concilio, il

5 giugno 1960, fu nominato da Giovanni XXIII presidente della Commissione

preparatoria del Concilio per la Disciplina del Clero e del popolo

cristiano, che aveva competenza sulla ripartizione del clero, sulla questione dell'inamovibilità dei parroci, la santità

della vita sacerdotale, i precetti ecclesiastici, l'istruzione dei fedeli

e il catechismo, i benefici ecclesiastici, il

patrimonio storico e artistico delle chiese, le confraternite, la

previdenza sociale del clero, le donazioni e l'ordinazione di ministri

convertiti. Mons. Domenico Tardini

lo ricorda nel suo diario quando era nunzio a Lisbona. Il 13 settembre

1934 scrive: " Ragionatore inesauribile e brillante, costruisce tutta

una fantasmagoria di castelli, che sono armonici, attraenti, verosimili...

ma sono castelli in aria. Di ciò Ciriaci non si avvede: egli fila

imperterrito verso l'applicazione pratica di quel che il ragionamento gli

ha così luminosamente suggerito e, quindi, sbaglia apprezzamenti,

rovescia situazioni, scopre inesistenti amicizie o inimicizie, si

preoccupa, si angustia, si agita. E siccome il suo temperamento e la sua

tremenda nostalgia di cui soffre, per quanto voglia nasconderla, lo

portano verso il pessimismo, egli non è mai tranquillo, mai in pace, ma

sempre sul piede di guerra, sempre irrequieto, sempre ansioso, come chi

vede quasi dappertutto trame e insidie. Mettete dunque insieme

intelligenza, vivacità, cocciutaggine, nostalgia, pessimismo,

irrequietezza ed otterrete un Ciriaci, al quale nella realtà della vita

dovrà mancare senz'altro l'equilibrio. [...] Nei miei confronti Ciriaci

è anche questa volta, come sempre, cordiale, caloroso, espansivo."

Al cardinal Ciriaci è attribuita anche una celebre battuta, pronunciata

durante il Conclave del 1958 (quello che elesse Giovanni XXIII) per

stroncare la candidatura del cardinale Giuseppe Siri (1906-1989)

che all'epoca aveva solo 52 anni, che se eletto sarebbe diventato

"non un Padre Santo, ma un Padre... eterno".

Giuseppe Creti Lorenzo presenta i poveri a Daciano

Giuseppe Creti Martirio di San Lorenzo

Sigismondo Rosa Lucina presenta a Lorenzo la pianta della chiesa

Urna contenente i resti della graticola, sotto la mensa dell'altare della cappella Lovatti

Persone seppellite nella basilica:

All'interno

della basilica si trovano alcuni monumenti funebri di varie epoche molto

interessanti tra cui, sul

pilastro dalla seconda e la terza cappella a destra, si trova il monumento

a Nicolas Poussin (1594 –1665). Non si conosce il motivo per cui il pittore

francese venne sepolto proprio in questa Chiesa. Un’altra curiosità è

che venne eretta una lapide, sul suo sepolcro, nel 1823-30, commissionata

da Renè de Chateaubriand (1768-1848), scrittore francese, quando era

ministro di Francia a Roma. La

struttura marmorea è dovuta all’architetto Louis Vaudoyer e consta di

una sorta di ‘edicola’ molto semplice, di colore bianco, in cui il

busto centrale di Poussin è entro un archetto e poggia su una base, al di

sotto della quale è stato inserita una lastra marmorea di colore diverso

(avorio) con una dedica di Chateaubriand a Poussin e un rilievo che

riproduce il quadro del pittore, del 1640,

Les bergers d'Arcadie,

“I Pastori di Arcadia”.

Si

legge chiaramente la scritta “ET IN ARCADIA EGO” . Il rilievo

riproduce, si è detto, un quadro di Poussin, artista attivo a Roma dal

1624 al 1640 e dal 1642 fino al 1665 (data della sua morte). Raffigura tre

pastori e una pastora che sono intenti a leggere l’iscrizione presente

su una tomba antica, che dice, appunto “Et in Arcadia ego” con lo sfondo

di un cupo monte. Il dipinto di Poussin, realizzato tra il 1637 e il 1639,

oggi è conservata presso il Museo

del Louvre di Parigi. Negli anni ’70 si è appurata una curiosa

coincidenza, ovvero che la tomba, uguale per dimensioni e forma e anche

per il contesto paesaggistico,

esiste realmente, presso il villaggio

francese di Arques, nell’Aude. Uno dei colli che si notano, in

lontananza, è quello di Rennes le Chateau, legato ai ben noti misteri che

hanno per protagonista l’abate Sauniere. Poussin

fu certamente influenzato da un quadro di Giovan

Francesco Barbieri, detto il Guercino, che tra il 1618 e il

1622 aveva

dipinto una scena simile; oggi il dipinto è conservato nella galleria di Palazzo

Barberini a Roma.

Pare

che Nicola Poussin facesse parte dell’Accademia Arcadia, una sorta di

Circolo Esoterico, e quindi cosa ci hanno voluto dire, lui e Guercino, con

questi dipinti? E

perché lo scrittore Renè de

Chateaubriand sentì – due secoli dopo la scomparsa di Poussin - di dover

apporre una lastra dedicatoria scegliendo proprio quel tema, tra i molti

quadri che l’artista realizzò? "Trattieni

le pie lacrime, vive in (questa) tomba Poussin che

sembrava non dovesse morir mai. Eppure

egli ora tace; ma se vuoi sentirlo parlare nei

suoi quadri egli è vivo e (da essi) parla" Sappiamo che Chateaubriand

prestò servizio presso la corte di Napoleone, notoriamente

filomassonico e che venne a

Roma

prima come diplomatico al servizio del cardinale Fesch,

ambasciatore a Roma di Napoleone, e poi lui stesso come ambasciatore della

Francia della Restaurazione. Frequentò i pontefici Pio VII, Pio VIII,

Leone XII; tra gli artisti celebrò la memoria di Poussin e ammirò i

capolavori di Canova, oltre a conoscere due pittori, allora alle prime

armi, come Ingres e Corot. Questo collegamento tra Poussin e

Chateaubriand potrebbe essere solo un atto di ammirazione verso il

pittore seicentesco, che Renè avrebbe voluto ricordare apponendo una

lastra dedicatoria sulla di lui tomba, ma da ulteriori ricerche potrebbero

emergere nuovi ed interessanti elementi.

il pittore francese Nicolas Pussin (1594-1665)

in una tomba fatta costruire nel XIX secolo da Chateaubriand, allora

ambasciatore a Roma,

il pittore fiammingo Frans van de Casteele, più noto a Roma

come Francesco di Castello (1540 circa-1621),

il pittore e astronomo tedesco Adam Elsheimer (1578-1610),

il pittore caravaggesco romano Orazio Borgianni (1574-1616),

il pittore barocco romano Tommaso Salini (1575 circa-1625),

il pittore Pompeo Batoni (1708-1787) il più celebre pittore

italiano del Settecento dopo Giambattista Tiepolo,

il pittore Ludovico Stern (1709-1777), pittore romano che per la

basilica ha dipinto San Francesco Caracciolo adora il Santissimo

Sacramento,

la pittrice Veronica Stern (1717-1805) miniaturista, figlia di

Ignaz Stern

il pittore romano Vincenzo Camuccini (1771-1844),

il pittore paesaggista Guglielmo Federico Gmelin di Karlsruhe (1764-1820),

Consigliere del

Granduca del Baden e Accademico di San Luca,

il compositore bresciano Luca Marenzio (1553-1599) tra i più

apprezzati autori di madrigali del XVI secolo,

il compositore ceco Josef Myslivecek (1737-1781) amico di Mozart,

detto "il divino boemo",

il compositore e organista toscano Bernardo Pasquini (1637-1710) che in Arcadia

aveva il nome di Protico Azoteo,

il compositore catalano Domingo Miguel Bernabè Terradellas

(1713-1751),

lo scultore barocco Lazzaro Morelli (1608-1690),

l'architetto Raffaele Stern (1774-1820), che ha reintegrato le

parti perdute dell'arco di Tito e del Colosseo

l'architetto Matteo Lovatti

(1770-1849),

il marchese Clemente Lovatti (1777-1859) fratello di Matteo,

il marchese Gabriele Fonseca (secolo XVII),

il marchese Giuseppe Zagnoni (morto nel 1803),

la marchesa Cristina Duglioli Angelelli (morta nel 1669), donatrice

della pala di Guido Reni all'altare maggiore

l'archeologo

Carlo

Fea (1753-1836), collezionista d'arte e storico dell'architettura

il dott. Giuseppe De Matthaeis (1777-1857) archiatra pontificio, chirurgo e

archeologo,

Albert Auguste Androt (1781-1804) direttore del Conservatorio

francese a Roma e della Scuola di Belle Arti,

Basilio Paolo Lisakewitz (1791-1817), cavaliere dello Zar di Russia,

Maria Francesca Ottoboni (1716-1758), moglie di Pietro Gregorio

Boncompagni Ludovisi, duca di Fiano,

Alessandro Ruspoli (1708-1779) principe

di Cerveteri,

Carolina Ruspoli (1805-1881) principessa

Eugenio dei principi Ruspoli (1866-1893) esploratore

il cardinale inglese Ugo di Evesham, morto nel 1287, titolare della chiesa

dal 1281,

il cardinale francese Jean le Jeune (1411-1451), già vescovo di

Macon, di Amiens e di Therouanne, titolare della chiesa dal 1441, morto a Roma per avvelenamento il 9

settembre 1451,

il cardinale Filippo Calandrini (1403-1476), titolare della chiesa

dal 1451 al 1468,

il cardinale Silvio Passerini (1469-1529), titolare della chiesa

dal 1520,

il cardinale Francesco Gonzaga detto il giovane (1538-1566),

titolare della chiesa dal 1562,

il cardinale Luigi Capponi (1583-1659), titolare della chiesa dal 1629,

il cardinale Galeazzo Mariscotti (1627-1726), titolare della chiesa dal 1708,

il cardinale Giuseppe Renato Imperiali (1651-1737), titolare della

chiesa dal 1727,

il cardinale Gianantonio De Via ( o Davia, 1660-1740), titolare della chiesa

dal 1737,

il cardinale Giacomo Filippo Fransoni (1775-1856)

titolare della chiesa

dal 1855,

il cardinale Gabriele della Genga Sermattei (1801-1861),

arcivescovo di Ferrara dal 1834 al 1843, titolare della chiesa di San

Girolamo dei Croati dal 1836,

il cardinale Carlo Cremonesi (1866-1943), titolare della chiesa dal

1935,

il cardinale Pietro Ciriaci (1885-1966), titolare della chiesa dal

1964.

La

tomba di Nicolas Poussin e i “Pastori d’Arcadia”

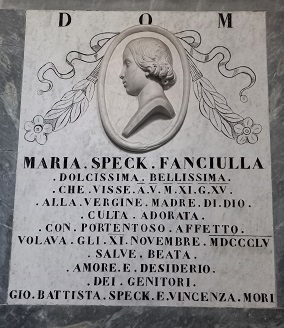

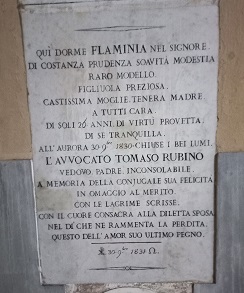

Ricordi di lutti precoci

(N. B. le informazioni su San Lorenzo sono state tratte da vari siti internet, dall'opuscolo di Maria Elena Bertoldi e riassunte. Tranne quelle sulla cappella Lovatti non sono dovute a ricerche specifiche)

Palazzo Fiano

palazzo Fiano (p. San Lorenzo in Lucina n. 2-5, angolo via del Corso, n. 405-418) fu la residenza dei cardinali titolari della basilica dalla fine del XIII secolo al 1624

Il

palazzo Fiano prende il nome da Marco Ottoboni (Venezia 1656 - Roma

1725), nipote di Papa Alessandro VIII, che il 18 aprile 1690 fu

nominato dal Pontefice duca di Fiano Romano. Il duca

acquistò il palazzo dalla famiglia Ludovisi.

Il primo nucleo del palazzo era stato costruito nel XIII secolo dal

cardinale inglese Ugone Atratus di Evesham (cardinale

titolare della basilica dal 1281, morto nel 1287) sulle rovine del palazzo

detto di Domiziano. Il palazzo divenne così la residenza dei

cardinali titolari della basilica di San Lorenzo. Nel secondo decennio del

Quattrocento il palazzo fu ampliato e ristrutturato dal card. Jean

de la Roche Taislée, detto

Rotomagense,

attivo nelle sue funzioni in S. Lorenzo in Lucina dal

1426

e il 1437.

Tra il 1441 e il 1451 il palazzo fu significativamente restaurato e

arricchito di opere d'arte dal cardinale Jean Le Jeune de Contay,

detto Morinense. Dal 1488 al 1508 vi abitò il cardinale portoghese Giorgio

de Costa. L'ultimo cardinale titolare della basilica che abitò nel

palazzo fu Alessandro Damasceni Peretti di Montalto, nipote di Sisto

IV, dal 1621 al 1624.

Nel 1624, per disposizione di papa Urbano VIII, il palazzo fu venduto per 36 mila scudi a Michele Peretti principe di Venafro (1577-1631), fratello del cardinale Alessandro. La famiglia Peretti compì diversi lavori di sistemazione e parziale ampliamento del palazzo, tra i quali venne rifatta l'ala su via Lucina con la relativa facciata. Nel corso di tali lavori furono scoperti vari reperti risalenti all'epoca augustea (attualmente uno si trova al Louvre, un altro ai Musei Vaticani); solo nel 1879 l'archeologo tedesco Friedrich von Duhn (1851-1939) stabilì che essi appartenevano alla celebre Ara Pacis fatta costruire dall'imperatore Ottaviano Augusto. Tra il 1903 e il 1905 vennero eseguiti altri scavi che permisero il recupero di altre parti dell'Ara Pacis.

L'abate Paolo Savelli Peretti vendette l'edificio a Costanza Ludovisi Pamphilj, moglie di Nicolò Ludovisi principe di Piombino nella seconda metà del Seicento.

Il 4 aprile 1723 il Duca Marco Ottoboni acquistò per sé e per i propri discendenti la cappella di San Giuseppe nella adiacente basilica di San Lorenzo in Lucina. Nel 1731 Maria Francesca Ottoboni (1715-1758), figlia primogenita del Duca, sposò il principe Pietro Gregorio Boncompagni Ludovisi (1709-1747), che ottenne con fedecommesso papale il nome, le armi e i titoli degli Ottoboni, compreso il titolo di Duca di Fiano, trasmissibile agli eredi. Le facciate attuali del palazzo furono realizzate nel 1888 dall'architetto Francesco Settimj per conto del duca Marco Boncompagni Ludovisi Ottoboni. Nel 1898 il palazzo fu venduto a Edoardo Almagià. Nel XIX secolo, nel palazzo era in funzione il teatro Fiano, con ingresso da via del Corso 418, nel quale si tenevano spettacoli di marionette. Il teatro è citato anche da Stendhal che vi entrò nel 1817 per assistere ad uno spettacolo di marionette (Stendhal, Roma Napoli Firenze, tr. it., Melita, La Spezia 1982).

Collegato a palazzo Fiano vi era fino al 1662 il cosiddetto Arco di Portogallo (costruito all'epoca dell'Imperatore Aureliano) che tagliava ortogonalmente via del Corso, restringendone notevolmente la carreggiata, e che fu demolito per volere di Papa Alessandro VII, in quanto oltre ad essere in precarie condizioni, era considerato di intralcio alla viabilità. L'arco era così chiamato per via del cardinale portoghese Giorgio de Costa, titolare della basilica di San Lorenzo in Lucina, che come si è visto, abitò nel palazzo dal 1488 al 1508.

The basilica of San Lorenzo in Lucina and the Lovatti Chapel in Rome